- 不動産名義変更・不動産登記TOP

- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP

- 相続手続き・遺産整理TOP

- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼

- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」

- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。

- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと

- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧

- 相続手続トータルサポート

- 遺言寄付の受け入れトータルサポート

- 相続は早い者勝ちになりました

- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)

- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!

- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。

- 相続による銀行口座凍結とは?!

- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)

- ▼相続財産の調査(もくじ)▼

- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)

- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索

- 相続で負債・借金がないかの調査方法

- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)

- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)

- 相続生命保険の調査

- ▼相続人の調査(もくじ)▼

- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)

- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別

- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)

- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」

- 相続手続のための戸籍収集

- 戸籍の広域交付制度とその盲点

- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度

- ▼相続税申告の要否▼

- ▼遺産分割協議(もくじ)▼

- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ

- 遺産分割協議の種類と流れ

- 遺産分割協議の期間制限

- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。

- 相続分の譲渡・相続分の放棄

- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」

- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る

- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)

- 配偶者居住権の法的性質

- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)

- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼

- 不動産の相続手続(相続登記)

- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!

- 相続不動産売却サポート

- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件

- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)

- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】

- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報

- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行

- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続

- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】

- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行

- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼

- 銀行預金・郵便貯金の相続手続

- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続

- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行

- ゴルフ会員権の相続手続

- デジタル遺産の相続手続

- 未支給年金の相続手続

- 自動車の相続手続

- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼

- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応

- 他人への貸付金(貸主)の相続手続

- 借金の相続手続

- 相続承認・放棄の期間伸長の申立

- 相続放棄(申述)の意味と申立手続

- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?

- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!

- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ

- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続

- 遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。

- 限定承認の意味と方法

- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼

- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)

- 遺言検認申立

- 遺言執行者選任申立

- 遺言解釈・遺言執行

- 受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したときの遺言・遺贈の解釈

- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼

- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)

- 日本在住外国人の相続手続

- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)

- 不在者財産管理人選任申立

- 失踪宣告申立

- (民法952条の)相続財産清算人選任申立

- 特別縁故者からの相続財産の分与請求

- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~

- 相続・遺産分割のトラブル解決

- 契約書作成・精査

- 外国人の帰化

相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行

使ってもいないし、売ることもできない不動産を保有されている方に朗報です!

所有者不明土地問題【1】を解消すべく「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(相続土地国庫帰属法)【2】」が令和5年4月27日が施行されています。

この記事では、あなたが相続した土地を国に引き取ってもらうための手続を解説しています。

また、相続登記等の義務化(2024施行予定)は、別の法律「民法等の一部を改正する法律」によって「不動産登記法」で規定されています。こちらのコラムでご紹介します。

【1】所有者不明土地問題とは

令和3年現在、日本の国土のうちほぼ九州と同じ面積に匹敵する土地の所有者が分からない状態になっていることを言います。再開発ができない、固定資産税が徴収できないなど不明土地が原因で発生する問題が多数発生しています。問題解消のための方法は、多数検討されていますが、次の二つに分類されます。

┌所有者不明土地問題の「解消のための仕組み」

└所有者不明土地を「新たに発生させない仕組み」

このコラムで解説する「相続土地を国に引き取って貰う制度」は「新たに発生させない仕組み」です。

| もくじ | |

|

1.メリット

これまでは、相続放棄すれば不要な土地を相続することはありませんでしたが、相続放棄は全相続財産の放棄であって一部の不要な不動産を選ぶことはできませんでした。

かなり専門的な話になりますが「特定の不動産を『相続』させる」【1】旨の遺言をされると、その不動産を欲しくなければ、家庭裁判所に対する相続放棄申述をすることしかできず、相続放棄申述をすると他の遺産も相続することはできませんでした。

相続土地国庫帰属制度のスタートによって、不要な不動産も、他の遺産も、いったんは相続したうえで、不要な不動産だけを国に帰属させることが可能になります。

【1】これとの比較で「特定の不動産を『遺贈』する」旨の遺言であれば、特定遺贈の放棄をすることで、その不動産の権利だけを放棄して、遺産分割に加わることができます。

2.引き取って貰うための要件

要件は凄く厳しいです。

「人の要件」と「土地の要件」があります。

⑴ 人の要件

| 原則 | 相続又は遺贈により土地所有権の全部・一部を取得した者【1・2】 |

| 例外 | 共有不動産の場合には、全員揃ったときのみ承認申請できるが、共有者中の一人に相続が発生すればよく、他の者は相続等により取得したことは要件でなくなる。 |

【1】第三者から購入した土地を引き取って貰えるわけではなく、相続・遺贈を契機に取得した土地のみが対象です。

【2】遺贈は、相続人に対する遺贈に限られます。

⑵ 土地の要件

建物は対象になりません。

次のいずれにも該当していない土地である必要があります(相続土地国庫帰属法2、5)

- 建物のある土地

- 担保権(抵当権など)または用益権(地上権・永小作権など)が設定されている土地

- 通路やそのほかの人による使用が予定されている土地として政令(施行令2)で定める土地が含まれている

- 現に通路の用に供されている土地

- 墓地(墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第二条第五項に規定する墓地をいう。)内の土地

- 境内地(宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号)第三条に規定する境内地をいう。)

- 現に水道用地、用悪水路又はため池の用に供されている土地

- 土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地

- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

- 崖(勾配、高さその他の事項について政令〔施行令3Ⅰ〕で定める基準に該当するものに限る。)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

- 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令(施行令3Ⅱ)で定めるもの

- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百十条第一項に規定する他の土地に囲まれて公道に通じない土地又は同条第二項に規定する事情のある土地であって、現に同条の規定による通行が妨げられているもの

- 前号に掲げるもののほか、所有権に基づく使用又は収益が現に妨害されている土地(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)

- 通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令(施行令3Ⅲ)で定めるもの

- 土砂の崩壊、地割れ、陥没、水又は汚液の漏出その他の土地の状況に起因する災害が発生し、又は発生するおそれがある土地であって、その災害により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体又は財産に被害が生じ、又は生ずるおそれがあり、その被害の拡大又は発生を防止するために当該土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く。)を講ずる必要があるもの

- 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地であって、当該動物により当該土地又はその周辺の土地に存する人の生命若しくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずるおそれがあるもの(その程度が軽微で土地の通常の管理又は処分を阻害しないと認められるものを除く。)

- 主に森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。次条第一項第三号及び第六条第二項において同じ。)として利用されている土地のうち、その土地が存する市町村の区域に係る市町村森林整備計画(同法第十条の五第一項に規定する市町村森林整備計画をいう。)に定められた同条第二項第三号及び第四号に掲げる事項に適合していないことにより、当該事項に適合させるために追加的に造林、間伐又は保育を実施する必要があると認められるもの

- 法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属した後に法令の規定に基づく処分により国が通常の管理に要する費用以外の費用に係る金銭債務を負担することが確実と認められる土地

- 法令の規定に基づく処分により承認申請者が所有者として金銭債務を負担する土地であって、法第十一条第一項の規定により所有権が国庫に帰属したことに伴い国が法令の規定により当該金銭債務を承継することとなるもの

3.引き取りのための手続

最寄りのグループ各事務所へご相談ください。

ご相談の際には、次の書類(あるもの全て)をお持ちください。

- 固定資産税納税通知書

- 登記事項証明書(登記済権利証書や登記識別情報でもOKです。)

- 公図などの地図

- 山林の場合には森林簿

ない場合には、司法書士が取得いたします。

司法書士による要件チェック

司法書士が、要件をみたしているかチェックします。

要件がみたせていない場合には、要件をみたすためのアドバイスを行います。

司法書士が申請書作成

申請書は、土地一筆ごとに作成しますが、所有者が同じ隣接地の場合には一括申請が可能です。

共有の場合全員から。

この間、皆さまは添付書類のご準備をお願いします。

<添付書類>

- 印鑑証明書

- 土地の位置・範囲が分かる図面(公図等)

- 土地の形状がわかる現場写真

- 隣地との境界がわかる現場写真

- 名義変更に関する承諾書

- 相続人全員を証明できる戸籍謄本

法務局への承認申請

土地所有者が法務大臣に対して、国庫帰属の承認を申請します(相続土地国庫帰属法2)。

法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、その一部を法務局長又は地方法務局長に委任できる(相続土地国庫帰属法15)。

審査手数料を納付します(相続土地国庫帰属法3)。審査手数料は印紙で納付します(規則5)。

審査手数料は一筆につき14,000円です。

隣接地所有者への通知

法務局は、隣接地所有者(の登記上の住所)に対して、あなたが申請書に添付した写真を同封して通知をします。

申請書に添付した写真の境界が、隣接地所有者の認識とは異なっている場合などには揉める可能性がありますので、承認申請前に隣接地所有者と話し合いしておくと良いと思います。

法務局における審査

要件を充たしているか審査が行なわれます。

- 実地調査、承認申請者からの調査・追加資料提出(相続土地国庫帰属法6)

- 関係行政機関への資料提供要求(相続土地国庫帰属法7)

- 承認に関する財務大臣・農水大臣の意見聴取(相続土地国庫帰属法8)

承認の通知

要件を充していれば承認され「承認の通知」が行なわれます。また、要件不充足により承認されなかったときはその旨が通知されます(相続土地国庫帰属法9)。

負担金の納付

承認されたときは、承認通知書に記載された負担金(10年分の管理費)を納付します(相続土地国庫帰属法10)。

負担金の額の計算方法は「相続土地国庫帰属法施行令(令和四年政令第三百十六号)第4条」によって計算方法が定められています。だいたい次のような金額です。

|

負 担 金 の 額 |

原則 | 20万円/筆(施行令4Ⅰ④) | ||

| 例外① |

市街化区域の宅地

|

たとえば330㎡(百坪)の場合 | 1,085,500円(施行令4Ⅰ①) | |

| 例外② |

優良農地等 |

たとえば330㎡(百坪)の場合 |

578,500円(施行令4Ⅰ②) |

|

| 例外③ |

山林 |

たとえば330㎡(百坪)の場合 |

229,470円(施行令4Ⅰ③) |

|

負担金額の通知を受けた後、30日以内に負担金を納付しないと承認は、その効力を失います(相続土地国庫帰属法10)。

晴れて相続した土地が国有財産になる

土地所有者が負担金を納付したときに、その土地は国のものになり(相続土地国庫帰属法11)、元の土地所有者は、当該土地を管理する義務が免れます。

4.虚偽の承認申請などに対するペナルティ

虚偽の承認申請に対するもの

- 承認申請の取消し(相続土地国庫帰属法13)

- 損害賠償責任(相続土地国庫帰属法14)

調査の妨害

- 職印の調査・測量・除去又は移転を拒み、妨げ又は忌避したときの行為者は6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(相続土地国庫帰属法17)

- 法人の代表者、法人・人の代理人・使用人その他の従業員がやったときは、法人・人も上同様の罰金刑(相続土地国庫帰属法17)

5.どんな場合に使えるか?

今のところ想定できる用途は次のような場合に限られると思います。

- 第三者に売却できず、

- 第三者にあげたくても、引き取って貰えず、

- 第三者にお金を渡しても、引き取って貰えず、

- 地方行政(県や市区町村)も、引き取ってくれず、なおかつ

- 10年分の管理費を国に支払ってでも、「使わない・売れない」負の不動産を子孫に残したくない資産家の方〔相続税節税対策になりえます。〕。詳しくは、コラム「相続土地国庫帰属法(2023年施行済)を使って相続税額とご子孫の負担を減らしましょう。」をご参照ください。

相続土地国庫帰属法は要件が厳しく、利用しにくそうに見えます。しかし、どんな制度も創設当時は使いにくいものです。やがて利用しやすい制度になることを期待しましょう。

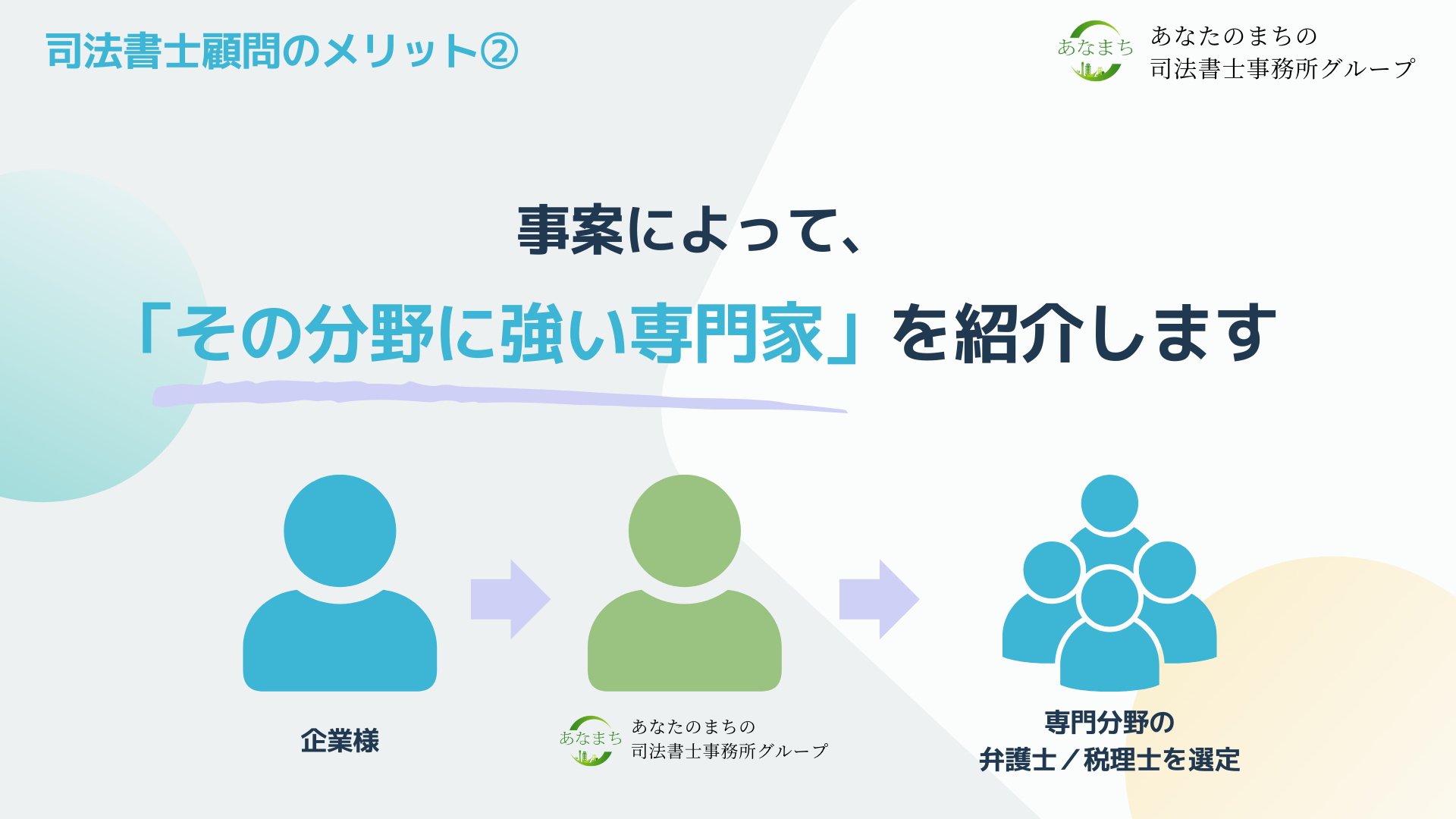

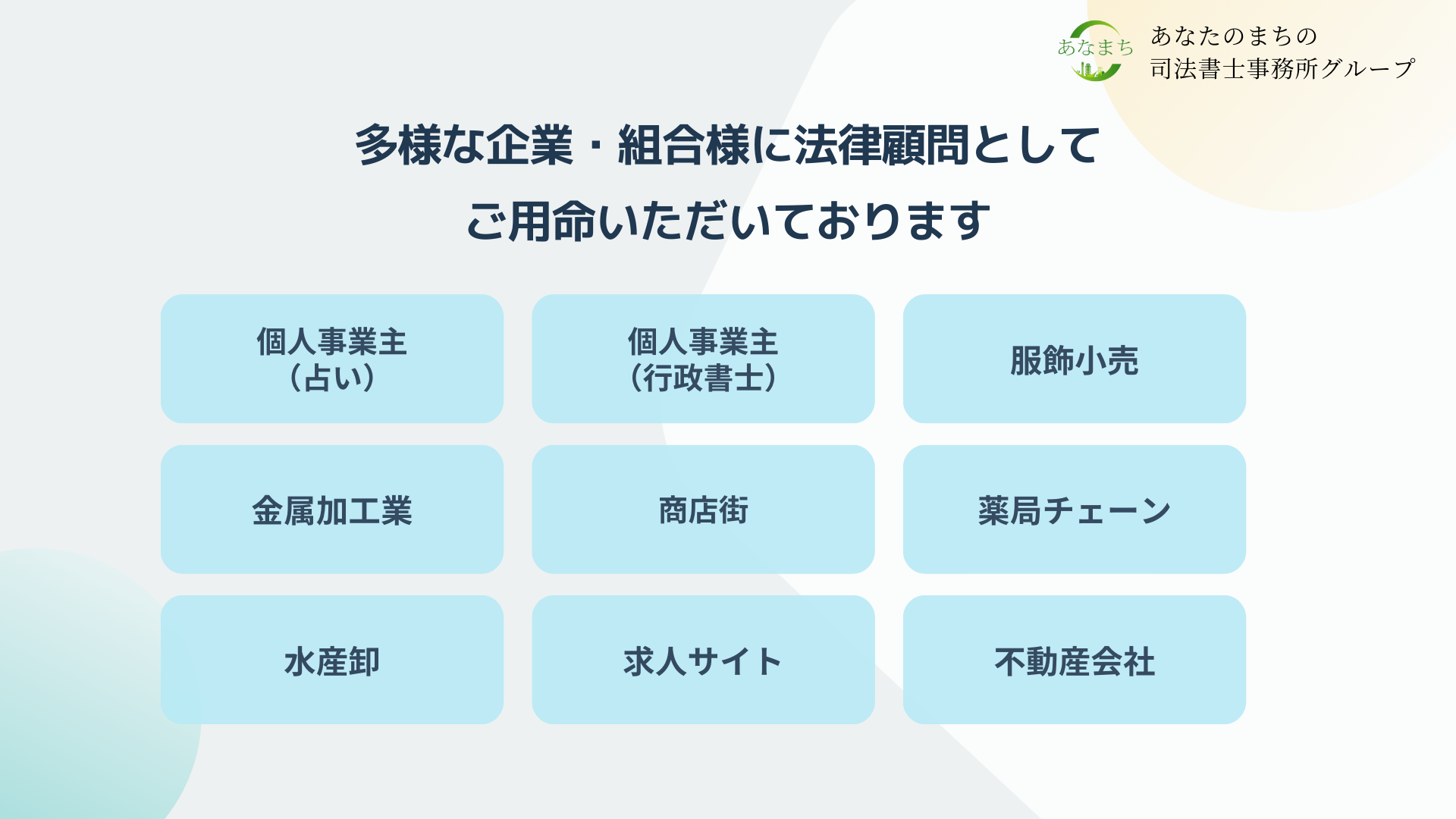

司法書士を法律顧問に迎えるという選択

人気の関連ページ

- 相続手続トータルサポート

- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査

- 不動産の相続手続(相続登記)

- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!

- 相続不動産売却サポート

- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件

- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)

- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】

- 長期相続登記未了の通知を受けた方

- 相続登記等の義務化(2024施行予定)

- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】

- 相続した土地を国に引き取って貰う制度の創設(2023施行予定:相続土地国庫帰属法)