- トラブル解決総論

- 相続・遺産分割トラブル解決

- 夫婦子供のトラブル解決

- その他親族トラブル解決

- 企業・事業者のトラブル解決

- 差押命令を受け取った会社の対応

- 手形小切手を紛失したときの公示催告・除権決定

- 手形を紛失しましたが、振出人が「手形の呈示なく支払う」と言っています。公示催告はしないでよいでしょうか?!

- カスタマーハラスメント(カスハラ)への対応

- 働く前に知っておくべき「従業員の不正行為・違法行為」として処分される可能性のある行為

- 労働トラブルの解決方法(総論)

- 未払賃金・残業代

- 解雇トラブル解決

- 労働審判への対応

- 会社関係訴訟・会社非訟一覧

- 会社の組織行為無効確認訴訟

- 株主総会決議に異議あるとき(株主総会決議不存在確認・株主総会決議無効確認・株主総会決議取消)

- 新株発行に異議があるとき(差止仮処分、無効の訴え、不存在確認)

- 株主代表訴訟

- 持株比率50:50(いわゆるデッドロック)の解消方法

- 不動産・借地借家・隣近所のトラブル解決

- 交通事故解決

- 消費者トラブルの解決

- 借金が返済できないときの個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)

- 判決が出ても従わない相手方への強制執行による債権回収(差押え)

- 仮差押・仮処分など保全処分

- 刑事事件(被害者・加害者)

- 少年事件(被害者・加害者)

労働トラブルの解決方法(総論)

一般的なトラブルの解決方法には、示談、訴訟、民事調停などがあります。

労働トラブルの解決方法としては、これらに加えて、特別な解決方法が用意されています。

| もくじ | |

|

〔凡例〕この記事では、次の法令が出てきます。法令名が長いときは、次のとおり略記します。

- 労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)

- 個別労働紛争解決促進法:個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)

- 雇用機会均等法:雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)

- パートタイム労働法:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)

- 育児介護休業法:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)

- 労働審判法(平成十六年法律第四十五号)

労働トラブルの種類と対応機関

一般的トラブルの解決機関

一般的なトラブルの解決機関は次のとおりです。

- 何の機関も利用せず当事者(又はその選んだ代理人)が直接話し合って解決する「示談」

- 裁判所における「訴訟(民事訴訟法)」や「調停(民事調停法)」

- 民間の紛争解決機関における「民間ADR(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律)」

労働トラブルを解決したい場合においても、これらの手続きを利用できますが、

労働トラブルを解決したい場合には、これら以外にも利用できる機関があります。

労働トラブルでのみ利用できる機関

| 集団労働関係紛争の場合 | 個別労働関係紛争の場合 | ||

| 定義 | 労働組合と使用者との間で生じる団体交渉等、労働条件等をめぐる紛争 | 個々の労働者と使用者との間で生じる労働契約・労働条件・人事等のトラブル【0】 | |

| 当事者 | 労働組合と使用者 | 勤務する労働者と使用者(企業) | |

| 代表的な紛争 |

|

|

|

| 機関 | 労働委員会【2】 |

労働局【4】 労働局の紛争調整委員会【5】 |

地方裁判所 |

| 法律 | 労働関係調整法 |

(原則)個別労働紛争解決促進法 下記法律が、紛争解決方法の特例を定める。 (例外)雇用機会均等法16条 (例外)パートタイム労働法23条 (例外)育児介護休業法52条の3 |

労働審判法 |

【0】個別労働関係紛争の法律上の定義は次のとおりです。

「労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。)」(個別労働紛争解決促進法1)

【1】不当労働行為には、次の類型があります。

- 不利益取扱い:労働者が、組合員であること、組合に加入・結成しようとしたこと、組合の正当な行為をしたことを理由として、 解雇その他不利益取扱いをすること。

- 団交拒否:労働組合からの団体交渉の申入れに対して、 正当な理由なく拒否したり、誠意ある交渉をしないこと。

- 支配介入:労働組合の結成、運営について、 組合活動への嫌がらせをする、労働組合から脱退するよう働きかけるなど、労働組合の組織・運営に干渉すること。

【2】労働委員会は、労使双方の代表者(委員)と学識経験者(委員)の3者で構成される中立機関です。

- 学識経験者から選ばれた公益委員

- 労働組合から選ばれた労働者委員

- 使用者団体から選ばれた使用者委員

労働委員会の主な業務は、次のとおりです。

- 不当労働行為がなされたか否かの審査

- 労働争議解決のためあっせん、調停、仲裁

- 個別労働関係紛争のあっせん【3】

【3】個別労働関係紛争を扱わない労働委員会もありますのでご注意ください。

「個別労働紛争のあっせんについては、東京都、兵庫県、福岡県を除く各都道府県労働委員会で取り扱っています。(東京都、福岡県については、都県の労政事務所等で個別労働紛争のあっせんを取り扱っています。)(厚生労働省HP『労働委員会について』最終アクセス250720)」

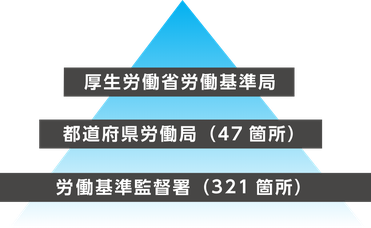

【4】都道府県「労働局」は、厚労省「労働基準局」の下部組織で、「労働基準監督署」の上部組織です。次の図を参照ください。

【5】紛争調整委員会は、都道府県「労働局」ごとに設置され、弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会です。

労働トラブルの解決方法

集団労働関係紛争の場合

| 行政 | 労働委員会 | 中央労働委員会によるあっせん、調停、仲裁【1】 |

| 都道府県労働委員会によるあっせん |

個別労働関係紛争の場合

| 行政 | 都道府県労働局 | 都道府県労働局長による助言・指導(又は勧告)【2】 |

| 紛争調整委員会によるあっせん(又は調停)【3】 | ||

| 司法 | 地方裁判所 | 労働審判【4】 |

【1】あっせん、調停、仲裁の違いは次のとおりです。

| あっせん | 調停 | 仲裁 | |

|

意 義 |

中立の第三者が話し合いを仲介し、合意を促す。 | 中立の第三者が双方の主張を調整し合意形成を働きかける。 | 中立の第三者が双方の主張を聴き、判定を下す。 |

|

参 加 |

強制力なし 不参加でも不利益なし |

強制力なし 不参加でも不利益なし |

強制力なし 不参加でも不利益なし |

|

離 脱 |

途中離脱も可能。 |

途中離脱も可能。 |

仲裁判断に従う旨の仲裁合意後は、困難。 |

|

終 了 |

合意成立で和解契約書作成。 合意不成立でも終了。 |

合意成立で和解契約書作成。 合意不成立でも終了。 |

仲裁判断。 |

【2】次の場合には、助言・指導に留まらず、勧告をすることもできます。厚生労働大臣は、事業主が勧告に従わない場合には、その旨を公表できます(雇用機会均等法30、パートタイム労働法18Ⅱ、育児介護休業法56の2)ので、公表を嫌がる雇用主は勧告に従うという効果が期待できます。

- 雇用機会均等法17、29

- パートタイム労働法18、24

- 育児介護休業法52の4、56

【3】雇用機会均等法、パートタイム労働法、育児介護休業法に関する紛争では「あっせん」ではなく「調停」を利用することが定められています(雇用機会均等法16、パートタイム労働法23、育児介護休業法52の3)。

【4】労働審判については、記事「労働審判への対応」をご参照ください。

具体的な相談窓口

「職場の対応が、何かおかしい」と感じたときは、次の窓口に相談してください。

職場

まず、職場に相談しましょう。個別労働紛争解決促進法2条も「個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。」と定めています。

総合労働相談コーナー

都道府県労働局が設置した「総合労働相談コーナー」に相談しましょう。

厚生労働省HP『総合労働相談コーナーのご案内』最終アクセス250720

個別労働紛争解決促進法3条は 都道府県労働局長に対して「個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行う」ことを義務づけています。

弁護士会

弁護士であれば、上記でご紹介した全ての手続きで、あなたの代理人になることができます。

もっとも弁護士の業務範囲は、多岐にわたるため労働問題を習熟した弁護士を選ぶことが肝心です。

弁護士会で、良い弁護士を紹介してもらいましょう。

司法書士会

①司法書士のうち簡裁訴訟代理権の認定を受けた司法書士は、あなたの請求額が140万円以下であれば、あなたの代理人になることができます。また、

②司法書士であれば全員が、金額の制限なく裁判所に提出する書類をあなたの代わりに作成できます。

一方、司法書士は、労働委員会や労働局に提出する書類を作成できません(①に該当する場合を除きます。)。

司法書士会で、良い司法書士を紹介してもらいましょう。

社会保険労務士会

社会保険労務士のうち特定社会保険労務士(社会保険労務士法2Ⅱ)は、個別労働関係紛争のうち一部の種類の紛争について、あっせんや調停手続きの中で、あなたを代理できます(社会保険労務士法2条1号の4から1号の6)。

一方、社会保険労務士は、裁判所に提出する書類を作成やその相談に応じることはできません。

裁判所

中立の機関ですので、どの手続きを行うべきかや、どうすれば勝てるかを教えてはくれません。

どの手続きを行うか決めている場合には、書式などを案内してくれます。

人気の関連ページ

企業・事業者向けサービス

企業・事業者向けサービス

トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)

トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)

個人向けサービス

個人向けサービス