- 不動産名義変更・不動産登記TOP

- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP

- 相続手続き・遺産整理TOP

- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼

- 相続クイズ50問(間違いだらけのネット情報)

- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」

- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。

- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと

- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧

- 相続手続トータルサポート

- 遺言寄付の受け入れトータルサポート

- 相続は早い者勝ちになりました

- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)

- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!

- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。

- 相続による銀行口座凍結とは?!

- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)

- ▼相続財産の調査(もくじ)▼

- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)

- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索

- 相続で負債・借金がないかの調査方法

- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)

- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)

- 相続生命保険の調査

- ▼相続人の調査(もくじ)▼

- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)

- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別

- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)

- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」

- 相続手続のための戸籍収集

- 戸籍の広域交付制度とその盲点

- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度

- 旧民法(明治民法・応急措置法)による相続

- ▼相続税申告の要否▼

- ▼遺産分割協議(もくじ)▼

- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ

- 遺産分割協議の種類と流れ

- 遺産分割協議成立後、相続人の漏れに気付いた場合の対応方法[グループ会員限定]

- 遺産分割協議の期間制限

- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。

- 相続分の譲渡・相続分の放棄

- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」

- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る

- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)

- 配偶者居住権の法的性質

- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)

- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼

- 不動産の相続手続(相続登記)

- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!

- 相続不動産売却サポート

- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件

- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)

- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】

- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報

- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行

- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続

- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】

- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行

- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼

- 銀行預金・郵便貯金の相続手続

- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続

- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行

- ゴルフ会員権の相続手続

- デジタル遺産の相続手続

- 未支給年金の相続手続

- 自動車の相続手続

- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼

- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応

- 他人への貸付金(貸主)の相続手続

- 借金の相続手続

- NHK未払い受信料の相続手続

- 相続承認・放棄の期間伸長の申立

- 相続放棄(申述)の意味と申立手続

- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?

- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!

- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ

- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続

- 遺贈の放棄|遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。

- 限定承認の意味と方法

- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼

- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)

- 遺言検認申立

- 遺言執行者選任申立

- 遺言解釈・遺言執行

- 遺言解釈(受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき)

- 遺言解釈(負担付遺贈か条件付遺贈か)

- 遺言解釈(負担付遺贈を受遺者が放棄した場合)

- 遺言解釈(負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないとき)

- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)

- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)[グループ会員限定記事]

- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼

- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)

- 日本在住外国人の相続手続(各国の相続法)

- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)

- 不在者財産管理人選任申立

- 失踪宣告申立

- (民法952条の)相続財産清算人選任申立

- 相続財産法人への登記名義人氏名変更登記

- 特別縁故者からの相続財産の分与請求

- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~

- 相続・遺産分割のトラブル解決

- 契約書作成・精査

- 外国人の帰化

■このページの内容■

- 遺産分割協議書の基本知識から作成の流れまで、初めてでも分かるように丁寧に解説しています。準備する書類・注意点・ひな形もご紹介していますので、安心して手続きを進められます。

- 書類が多く、手続きが複雑になりがちな遺産分割協議書。その作成を「迷わず進める」ための基礎知識・実務チェックリスト・ひな形をこの1ページに凝縮しました。

- このページを読むだけで、遺産分割協議書の作成に必要な流れとポイントが理解できます。書類準備・作成の手順から、実務で使えるひな形まで、全てまとめています。

遺産分割協議をスムーズに進めるために、十分な知識を身につけたうえで、話し合いをしましょう。

司法書士にご相談いただければ、あなたに必要な情報だけを選択してお伝えします。

遺産分割協議で困ったら、ややこしい事になる前に、司法書士に相談しましょう。

当グループには、司法書士向け「家裁事件勉強会」〔1〕の主催者も所属していますので、どうぞ安心してご相談ください。

この記事では、➊遺産分割の基礎知識、➋遺産分割の流れ、➌遺産分割に関して司法書士ができることを解説しています。

〔1〕家裁事件勉強会とは、遺産分割などを専門的に研究する平成21年にスタートした勉強会です。参加者を司法書士のみに限定することで高度な研究を継続して行なっています。

| もくじ | |

|

遺産分割協議の基礎知識

遺産分割協議とは?

人は、様々な権利を持っています(民法3条)。しかし、お亡くなりになると、生前持っていた権利を持ち続けることは不可能です(民法882)。そこで、その権利は、相続人に引き継がれます(民法896。「相続の開始」といいます。)【1】。そして、相続人が複数人いらっしゃる場合には、遺産は共有となります(民法898Ⅰ)。遺産の共有を解消し、相続人お一人ずつの権利とするための手続き。それが「遺産分割協議」です。

- 「遺産分割」とは、相続の開始によって相続人の共有になった遺産を、各相続人の単独所有または新たな共有【2】にする手続きのことです。この手続きは、遺産を相続人に確定的に帰属させるため必要です(民法906以下)。

- 「遺産分割協議」とは、相続人全員で行なう協議のことで、誰がどの遺産を相続するのか話し合います。遺産分割協議に参加できる相続人は、法律で決まっており、法定相続人全員の意向が一致しないと成立しません。全員が物理的に一か所の場所に集まって行なう必要はありません。

- 「遺産分割協議書」とは、遺産分割協議の内容をまとめて、文書にしたもので、遺産の名義変更のために必ず作成する必要があります。

- 「被相続人」とは、お亡くなりになった方のことです。

【1】相続によって引き継ぐ財産と引き継がない財産があります。詳細は、記事「相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産」をご参照ください。

【2】遺産分割協議では、ある遺産を複数人で相続することもできます。複数人で相続する遺産分割協議をすると、共有状態になります。遺産分割前の共有のことを「遺産共有」、遺産分割後の共有のことを「物権共有」といいます。

遺産分割協議が不要なケース

下記2つのケースでは、遺産分割協議は不要です。

- 適切な遺言(公正証書遺言であっても、自筆証書遺言であっても)があって、全ての遺産が誰のものになるのか定められていれば、遺産分割協議は不要です。記事「遺言を探す方法(遺言公正証書、法務局保管遺言)」もご参照ください。

- 相続人がお一人だけのときも、遺産分割協議は不要です。

なぜ遺産分割協議書を作成するのか?

遺産分割協議書を作成する主な理由は、2つあります。

- まず、遺産の名義変更や解約に使うためです。相続手続きを行なう機関が求める様式に適合している必要があります。例えば、不動産なら法務局、預金なら各銀行、株式なら証券会社などです。

遺産分割協議書を公正証書で作成することは稀です。名義変更を完了させれば良いからです。

後日、遺産分割協議書の内容によっては、名義変更や預金解約ができなかったり、争いになったりすることがあります。遺産分割協議書の作成は、プロである司法書士にご依頼いただくのがベストです。 - 次に、決まった遺産分割協議の蒸し返しを防ぐためです。一度成立した遺産分割協議の内容を変更・修正する場合には、全相続人の同意が必要です。

遺産分割協議には、誰が参加できるのか?

遺産分割協議に参加できる資格は、法律で決まっており、下記のとおりです。

- 法律で定められた相続人(法律で決まっているので「法定相続人」といいます。民法896条から民法895条まで。)

- 亡くなった方が遺言で定めた包括受遺者(民法964条、民法965条)

法定相続人になる方は、次表のとおりです。

遺産分割協議が成立するためには、法定相続人全員が参加して、合意する必要があります。

| 第1順位 | 子(民法887) | 配偶者は常に相続人(民法890) |

| 第2順位(子がいないとき) | 直系尊属(民法889) | |

| 第3順位(直系尊属もいないとき) | 兄弟姉妹(民法889) |

- 記事「相続人は誰か①基本編」もご参照ください。

- 遺産分割に参加する相続人には判断能力があることが必要で、相続人に判断能力のない方がいる場合には、「成年後見等開始申立」を行う必要があります(民法7条、同8条)。下記の記事もご参照ください。

- 遺産分割に参加すべき相続人に未成年者がいる場合において、未成年者の親権者も相続人となるときには、親権者は未成年者の親権を行使することができなくなります。その場合には「特別代理人」を選任する必要があります(民法826条1項)。

- 遺産分割に参加すべき相続人が行方不明のときには、「不在者財産管理人の選任申立(民法25条)」や「失踪宣告の申立(民法30条)」を行う必要があります。下記の記事もご参照ください。

相続放棄申述の効果

特定の誰かに相続させたいと考えた場合には、「相続放棄申述」を行なうべきではありません。

相続放棄をすると、次の順位の相続人が遺産分割協議に参加する資格を得ることになるからです。

例えば、被相続人が父で、相続人が母子の場合において、子が「母に全部を相続させてあげたい」と考えたときに相続放棄申述をしてしまうと、第2順位または第3順位の相続人が遺産分割協議に参加する資格を得、期待通りの結果にならない可能性があります。

関係のない方にはご退席をお願い

親子兄弟の仲が良い場合においても、第三者が絡むと揉めることは良くあります。

おじおばや相続人の配偶者など関係がない方は、話合いの席に同席しないようお願いしましょう。

遺産分割協議の前提問題

遺産分割協議を行う前提として、相続人の範囲、相続財産の範囲、遺言の有効性について争いがないことが必要です。遺産分割協議が成立する前に、片を付けておくべき問題です。

これらの問題を決着せずに遺産分割調停を申立てても、調停の取下げを勧告されたり、調停成立後の民事訴訟で逆転することもあります。

- 「相続人の範囲」の争い(例)

-

- 戸籍上は相続人になっているけど本当は違う。

- 遺言書に相続人廃除の記載がある。

- 相続人中に相続欠格者がいる。

- 「相続財産の範囲」の争い(例)

-

- 被相続人名義になっているが、本当は相続人の財産だ。

- 相続人名義になっているが、本当は相続財産(遺産)だ。

- 「遺言の有効性」の争い(例)

-

- この遺言書は要式に反しているので無効だ。

- 遺言があるが、当時はすでに認知症だったので遺言できる筈がない。

遺産分割協議の付随問題

相続を契機として、色々な問題が出てくることがあります。付随問題についても、遺産分割協議や遺産分割調停であれば、その中でまとめて協議することが可能です。もっとも遺産分割調停が成立しなければ遺産分割審判に移行し、遺産分割審判では付随問題は対象外となります。

「付随問題」とは、遺産分割審判の対象外とされ、別途法的手続きで解決をしなければならない問題のことです。次のような問題があります。

- 「(生前の)使途不明金、(相続開始後遺産分割前の)財産処分」の争い(例)

-

- 遺産である預金を相続人が勝手に引き出している。

- 「遺産管理費用」の争い(例)

-

- 遺産である不動産の管理費を他の相続人が負担してくれない。

- 「遺産収益の分配」の争い(例)

-

- 遺産である収益不動産の賃料を相続人の一人が独占している。

- 「葬儀費用負担者」の争い(例)

-

- 葬儀費用を他の相続人が負担してくれない。

- 「祭祀財産・祭祀承継者・祭祀費用」の争い(例)

-

- 先祖を供養する費用を自分一人が負担している。

遺産分割の流れ

遺産分割の流れは次のとおりです。

一つずつ、詳しく説明します。 |

1■ 相続人の確定

相続人を確定させるために、次の手順で進めます。

- 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本【1】を「最後(死亡)の戸籍」から遡って「出生の戸籍」まで集めます。

- 戸籍を読み込んで、被相続人が子を認知していないか等を確認します。

戸籍集めや、戸籍の読み込みは大変ですが、相続人全員を漏らすことなく把握し、その相続人全員で遺産分割協議をするために必要です。

出生から死亡までの戸籍があれば、他に相続人がいないことを証明することができます。

下記記事もご参照ください。

【1】戸籍は、婚姻、(他の市町村への)転籍、分籍、分家、戸籍制度改正などによって新しく作られます。

- 「戸籍制度改正」とは、戸籍の記載事項や記載方法が変わることです。現在の戸籍謄本は、横書きパソコン打ちで、夫婦と未婚の子どもで構成されていますが、昔の戸籍謄本は、縦書きであったり、手書きであったり、戸主の弟の妻まで記載されていたりしていたのを覚えてらっしゃる方も多いと思います。

- 「除籍」とは、戸籍に記載されている方が一人も居なくなったため閉鎖された戸籍のことです。戸籍から出て行ったり、亡くなったりすると一人も居なくなります。

- 「改製原戸籍」とは、戸籍に記載されている方が居るにも関わらず閉鎖された戸籍のことです。戸籍制度改正によって新しい戸籍用紙に転記された後、閉鎖されます。

- 「戸籍謄本」とは、戸籍に記載されている事項全部について証明した書類のことで、相続手続きでは「謄本」である必要があります。

- 「戸籍抄本」とは、戸籍に記載されている事項の一部を証明した書類のことで、被相続人の戸籍としては使えません。

- 「戸籍の広域交付制度」とは。戸籍謄本は、これまで本籍地の自治体のみでしか請求できませんでしたが、戸籍広域交付制度の開始により、今後は、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。 ただし、利用できるのは、ご本人とその親族に限られ、司法書士などの専門職による職務上請求では利用できません (令和6年3月1日施行の改正戸籍法)。記事「戸籍の広域交付制度とその盲点」もご参照ください。

2■ 遺産のリストアップ

遺産分割協議が成立しても、遺産に漏れがあれば、漏れていた遺産を分割するために再度遺産分割協議を行なう必要があります。二度手間を防ぐために遺産は漏れなくリストアップする必要があります。ちなみに、一回目の遺産分割協議で遺産に漏れがあったとしても、一回目に成立した遺産分割協議が無効になることはありません(民法907条1項が遺産の一部分割を認めています。)。

遺産を漏れなくピックアップする方法

-

不動産:名寄せを行ないます。

記事「相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)」 -

銀行預金:手当たり次第、可能性のある銀行に照会状を送ります。

記事「行方不明の相続預金・相続貯金の探索」 -

生命保険:生命保険協会に照会します。

記事「相続生命保険の調査」 -

株式証券:上場株式は証券保管振替機構に照会状を送ります。非上場企業の株式は、その会社に照会状を送ります。

記事「上場株式・非上場株式(株券)の相続手続」 -

借金負債:3つの信用情報機関に照会状を送ります。

記事「相続で負債・借金がないかの調査方法」

遺産分割協議の対象財産か、それ以外かの区別

例えば、受取人が指定されている生命保険金は、遺産分割の対象になりません。

相続税の対象財産か、それ以外かの区別

遺産分割協議の対象となる財産か、対象とならない財産なのかとは、一致しません。

3■ 遺産分割協議(話し合い)

3-1■ 遺産分割の方法(分け方)

遺産分割の方法には、①現物分割、②代償分割、③換価分割、④共有分割の4種類があります。

遺産が自宅のみ、相続人が長男二男の二人という事例でどうなるのか、ご説明します。

- 現物分割:自宅を自宅のまま長男が相続する。

- 代償分割:長男が自宅を相続する代わりに、長男の固有の財産(長男が元々持っていた財産)から二男に金銭を支払う。

- 換価分割:自宅を売却して、長男二男で分ける。

- 共有分割:長男二男とも自宅をそのまま置いておきたいので、共有とする遺産分割をする。

法定相続分、遺留分、特別受益、寄与分に対する考慮

当事者が合意できるのであれば、これらに対する考慮は必ずしも必要ありません。ただし、当事者の話し合いで解決できないときには、裁判所が決定しますが、裁判所は法定相続分や寄与分に関する法律の規定に縛られます。

全部分割と一部分割

遺産分割では、遺産の全て又は一部のみを分割することも認められています(民法907条)。一部分割の場合には、後日、残りの遺産についても遺産分割します。

一部分割はオススメしません。分けやすい現預金のみの遺産分割を先行させ、あまり価値のない不動産の遺産分割が進まず苦労された事例を見ているからです。遺産として現預金が残っていれば、不動産処分にお金を使うこともできますが、現預金を分配した後であれば、協力を得られないこともあります。

遺産が要らないときは相続放棄申述でも良いか

特定の誰かに相続させたいと考えた場合には、「相続放棄申述」を行なうべきではありません。

相続放棄をすると、次の順位の相続人が遺産分割協議に参加する資格を得ることになるからです。

3-2■ 遺産分割の注意点

次の4つのパターンの場合、「誰が不動産を相続するのか」は、大変重要です。

- 相続税が発生する場合:相続税負担が軽減される「各種特例」を使えるように、税理士と相談しながら、誰が相続するかを決める必要があります。

- 二次相続がある場合:相続人に被相続人の配偶者がいらっしゃる場合、配偶者がほとんどを相続すれば、今回の相続税は安くなります。ただし、配偶者も元々資産家である場合には、その資産に今回相続する資産が上乗せになります。将来、被相続人の配偶者がお亡くなりになったとき(二次相続)には、多額の相続税を納税する必要が生じることもあります。そのあたりも含め、税理士への相談が必須になります。

-

遺産に居住する相続人がいる場合:お父様が死亡して、相続人がお母様とご子息、相続財産はお母様がお一人で暮らす自宅の場合において、お母様から「どうせ私が先に亡くなるのだから、登記の手間やコストを下げるため、自宅はいきなり息子名義にしたい」というご要望もあります。ところが、不幸にもご子息が、お母様より先に死亡する場合もあり得ます。そんなときには、どうなるでしょうか?

ご子息が未婚で子どももいない場合には、相続人はお母様のみですから問題ありません。ところが、ご子息が結婚し子どもがいる場合には、ご子息の相続人はご子息の妻と子どもになり、お母様には相続権はありません。ご子息の妻と子どもがご自宅を売却したいと言った場合には、お母様は出ていく必要がでてきます。

上記のケースでは、お母様は、①ご自身が自宅を相続するか、②配偶者居住権を設定しておくのが良いです。 - 相続後、売却する場合:売却代金を相続人で分け合う場合には、遺産分割協議書の条項や発生する税金に注意が必要です。

司法書士にご依頼いただいた場合には、「登記だけではなく、これらの問題にも的確にアドバイスを受けたうえ」で、遺産分割協議を行うことができます。

3-3■ 遺産分割協議が成立しないとき

「遺産分割協議が成立しないとき」には次の場合が含まれます。

- 遺産分割協議を打診しても無視する相続人がいる。

- 自分の主張を曲げない相続人がいる。

こういった場合の対処方法は、大きく分けて二つです。弁護士への依頼と、遺産分割調停申立です。

- 弁護士の紹介をご要望の場合には、相続に強い弁護士をご紹介します。弁護士は、遺産分割の前提問題・付随問題への対応、示談折衝、遺産分割調停や審判を通じて、遺産分割紛争の解決を図ってくれます。

- ご本人で進めたい場合には、司法書士が遺産分割調停申立書作成を通じて、支援します。

記事「遺産分割調停・審判」もご参照ください。

次の場合には、別の方法が用意されていますので、ご相談ください。

- 遺産分割協議は成立したのに、遺産分割協議書への署名・押印を拒む相続人がいる。

- 印鑑証明書の期限が切れたが、新しい印鑑証明書を提出してくれない相続人がいる。

記事「進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】」もご参照ください。

4■ 遺産分割協議書の作成【司法書士監修ひな形】

遺産分割協議書に関する基本ルール

- 遺産分割協議書は必ずパソコンで作成します。手書きでもOKとするホームページもありますが、手書きのときには、手書きで文字を挿入されても、いつ挿入されたのか証明するのが困難です。

- 遺産分割協議書には、相続人全員が署名押印する必要があります。

- 相続人全員が一通の遺産分割協議書にする必要はありませんが、複数通数に分かれる場合には、内容は全く同じものである必要があります。

- 複数ページに渡る場合には、ページとページの間の綴り目に、全相続人が契印を押します。後でページを追加される等の偽造を防ぐためです。

- 必ずしも全相続人分の通数を作成する必要はありません。一人1通原本を保存せよとのホームページの記事もありますが、間違いです。遺産の種類などによって複数通数作成したり、一部の遺産に関する部分のみを抜粋して作成することがあります。特に、銀行に提出する遺産分割協議書には、その銀行の情報のみを抜粋した遺産分割協議書を作成することが望ましいです。銀行に全財産を把握されると、それに基づいて金融商品の営業をされるなど大変です。

- 遺産分割協議書は、実際に法務局(登記所)、銀行、証券会社などでの名義変更や解約に使える必要があります。

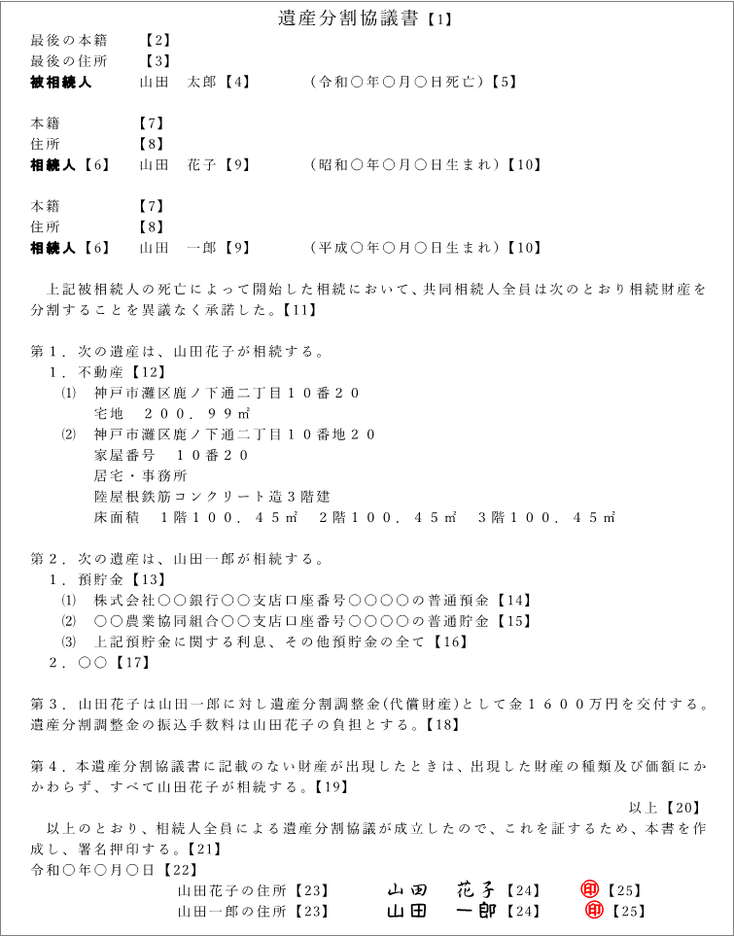

司法書士監修ひな形

遺産分割協議書の記載すべき事項を全て網羅した記載例は、次の通りです。

項目ごとの注意点には【数字】を記入し、ひな形の下で詳しく説明しています。

【1】タイトルは、必ず「遺産分割協議書」とします。

【2】戸籍謄本(又は除籍謄本)、除住民票に記載された本籍地を正確に記載します。

【3】除住民票、戸籍除附票に記載された住所を正確に記載します。

【4】戸籍謄本(又は除籍謄本)、除住民票に記載された氏名を正確に記載します。

【5】戸籍謄本(又は除籍謄本)、除住民票に記載された死亡年月日を正確に記載します。

【6】相続人のお一人ずつの本籍・住所・身分・生年月日を記載していない記載例もあります。ただし、お一人の相続人の身分が重複している場合(例えば、直接の相続人の資格と、他の相続人の代襲相続人の資格とが重複している場合)には、必ず、身分を記載する必要があります。

【7】戸籍謄本、住民票に記載された本籍地を正確に記載します。

【8】住民票、戸籍附票に記載された住所を正確に記載します。

【9】戸籍謄本、住民票に記載された氏名を正確に記載します。

【10】戸籍謄本、住民票に記載された死亡年月日を正確に記載します。

【11】定型文言ですので、このまま記載します。

【12】不動産は登記簿の記載どおり記載します。借地権がある場合、未登記建物がある場合、それらも記載します。

【13】遺産の種類ごとに、名義変更を取扱う各機関(預金なら各銀行など)に問い合わせを行い、確実に名義変更等ができる文言を入れます。例えば預貯金の場合、金額を入れると金融機関は手続きに応じません。振込みや利息で増えたり、逆に引落しで減って、金額が一致しないからです。

【14】銀行は「預金」です。

【15】農協や郵便局は「貯金」です。

【16】定型文言ですので、預貯金がある場合には、このまま記載します。

【17】遺産に特殊な財産がある場合には、司法書士にご相談ください。

【18】特殊な条項を入れたい場合には、司法書士にご相談ください。

【19】「本遺産分割協議書に記載のない財産が出現したときは、相続人全員が再度協議する。」と定めることも可能です。

【20】本文の終わりを示すために「以上」と記載します。

【21】定型文言ですので、このまま記載します。

【22】署名した日を記載します。

【23】住民票、戸籍附票に記載された住所を正確に記載します。自書でなく、パソコン入力でも可能です。

【24】必ず自書してもらうようにしましょう。

【25】実印を押印し、印鑑証明書も提出を受けます。押印された実印は、印鑑証明書の印鑑であるか確認しましょう。

税理士が作成した遺産分割協議書は、通常、そのままでは、名義変更や解約などの相続手続きには使えません。

税理士が作成する遺産分割協議書は、相続税申告に利用するものですから「相続開始時点」の財産の「実際の状況」を記載して申請します。すなわち、預金については相続開始日の残高を記載し、不動産は登記簿記載ではなく現況を記載します。

ところが、預金については、相続開始時から窓口に解約に行くまでの間に預金残高は上下するのが通常であるため、金融機関は解約に応じません。不動産についても、現況を記載しても法務局は受け付けません。登記簿どおりの記載をする必要があるからです。

名義変更や解約の手続き

遺産分割協議書、印鑑証明書その他戸籍謄本などの必要書類を揃えて、財産の名義変更や解約を行います。印鑑証明書などの有効期限を設定している金融機関もありますので、遺産分割協議書への調印が完了したら、直ちにに名義変更や解約を行います。

- 不動産の名義変更:登記申請書を作成し、管轄の法務局に書類を提出して、行います。

- 預貯金の解約:各金融機関に書類を提出して行います。

これらの手続は、すべて司法書士にご依頼いただくことが可能です。

| 遺産分割協議書が必要な手続 | 提出先 | 担当専門家士業 |

| 不動産の相続登記 | 法務局 | 司法書士★ |

| 預貯金の名義変更・解約 | 金融機関 | 司法書士 |

| 株式の名義変更・売却 | 証券会社 | 司法書士 |

| 自動車の名義変更 | 陸運局 | 行政書士☆ |

| 相続税の申告 | 税務署 | 税理士☆ |

☆を付したものは、当該専門家士業の独占業務です。別の専門家士業であっても、手続に関与できません。当グループでは、行政書士も税理士も、良い先生をご紹介可能です。

★を付したものは、司法書士の独占業務です。相続登記に関する相談に応じることも、無料であっても、添付書類を作成することも、法律と判例で厳しく禁止されています(司法書士法78。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)。

Q&Aよくあるお問い合わせ

Q1.遺産分割の期限(タイミング)は?

- 相続開始後10か月以内に相続税の申告をする必要があります(相続税法27条)。期限内に相続税の申告を完了しないと、税金を安くするための特例を使えなくなることがあるほか、加算税が課されることがあります(国税通則法65~69)。また、納税が遅れると延滞税も発生します(国税通則法60)。さらに、悪質な場合には刑事罰が科される可能性もあります(国税通則法126以下)。

- 相続開始後3年以内に相続登記を行なわないと過料が課されます(相続登記の義務化。不動産登記法76条の2)。

- 相続開始後10年経過すると、特別受益や寄与分を主張できなくなります(民法904条の3)。

これらの期限以外に、➊遺産を使い込まれるリスクや、➋相続人が増えて遺産分割協議が大変になるなどのリスクもあります。

私たちは司法書士ですが、最近、相続手続きのご依頼をいただく時期が明らかに早くなったと感じています。これまでは、相続税の申告を終えた後になってからや、相続開始後何年も経ってからのご依頼が多かったですが、最近では「四十九日が終わったから」とか「先週、亡くなりまして」というタイミングでご依頼をいただきます。

相続手続きが遅れると、相続人が増えたり、集めるべき書類が増えたりと良いことは一つもありませんので、良い傾向だと思います。

皆さまも、相続手続きは、亡くなったらすぐ取りかかる、遅くとも四十九日が終わったら取りかかるようにしてください。すぐ取りかかっても、相続財産の確定や相続人の確定(戸籍集め)などで、1~2か月はすぐに経ってしまいますので、遺産分割協議ができるようになるのは相続開始から3か月後ということになります。

Q2.遺産の評価で揉めたら、どうするの?

特に争いになりやすいのが、不動産の価格です。

不動産を欲しい相続人は不動産を安く見積もりたいですし、不動産ではなく現金を欲しい相続人は不動産を高く見積もりたいからです。

相続開始時点(亡くなった時点)ではなく、遺産分割時点の価格で分割します。

不動産鑑定士による鑑定評価や、不動産会社の無料査定で価格を算出します。

Q3.遺産分割協議のやり直しは、できるの?

違約解除はできない

相続人の一人が、遺産分割協議書に記載された内容を守らない場合でも、違約解除(法定解除)はできません。例えば「相続人Aが自宅を相続する。その代わり、相続人Aは相続人Bに対して金1000万円を支払う。」という遺産分割協議が成立した場合に、AがBに対して金1000万円を支払わなかったときでも、BはAに対して遺産分割協議の違約解除を主張できません(最高裁平成元年2月9日判決・民集43巻2号1頁)。

合意解除はできる

全相続人の合意による解除は可能です(合意解除は、新たな契約ですので、契約自由の原則により可能です。)。

ただし、合意解除した場合には、贈与税が課税される可能性がありますので、税理士に相談のうえ進めるようにします。

Q4.遺産分割協議成立後、遺言書が見つかったら?

まず、遺言を発見した場合に、それを隠すと相続欠格として、相続人資格を喪失することになりますので、隠すことはできません(民法981⑤)。

遺言と遺産分割協議では、遺言が優先します。遺言で財産をもらうことになっている方(相続人や相続人以外の受遺者)と遺言執行者のうち、誰か一人でも反対すれば、遺言が優先されます。

これらの方が全員、すでに成立している遺産分割協議の効力を維持することに同意すれば、すでに成立した遺産分割協議が有効となります。

念のために、「遺言書がでてきたけれど、遺産分割協議を維持する」という趣旨の合意書を作成しておきましょう。

Q5.突然、遺産分割協議書が届いたら、どうするの?

全く関わりたくないときには、家庭裁判所に対して相続放棄申述をすることもできます。

あなたの相続するものが何もない遺産分割協議書であっても、それは「相続分の放棄」であって、正式な「相続放棄申述」とは異なり、借金があれば借金を相続してしまいます。借金は本来、法定相続分で分割して各相続人が自動的に相続します(最高裁昭和34年6月19日判決・民集13巻6号757頁)。相続人の一人が「私が全部借金を負担する」と宣言しても、貸主(債権者)の承諾がない限り、相続人の一人だけが相続(負担)することはできません。

次のような遺産分割協議書の場合には、ご注意ください。

- 遺産内容が細かく表示されておらず「遺産全部を相続人○○が取得する」という大雑把な遺産分割協議書である場合

- 「この遺産分割協議書に記載されていない遺産が発見された場合、相続人○○が取得する。」と記載されている場合

- 「この遺産分割協議書に記載されていない遺産が発見された場合、当該財産について、再度、遺産分割協議を行なうものとする。」と記載されている場合

あなたは、差出人に対して「遺産目録」を提出するように求めることができます。

「遺産目録」が送られてきたら、遺産の価格を調査することもできます。

司法書士ができること(ご依頼のメリット)

司法書士ができること(ご依頼のメリット)は、次のとおりです。

一つずつ、詳しく説明します。 |

1■ 相続手続トータルサポート

1-1■ 財産の抜け漏れがない遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書に財産の抜けや漏れがあると、再度、遺産分割協議が必要になることがあります。

司法書士は、適切な質問と調査によって、財産の抜け漏れを防ぎます。

1-2■ 確実に名義変更や解約できる遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、名義変更や解約のために作成しますので、実際にこれらの手続で使えないと意味がありません。

法務局(登記所)や金融機関と事前に調整して、確実に名義変更ができる遺産分割協議書を作成します。

また、銀行預金や証券の解約手続も司法書士に丸投げいただくことで、各金融機関から手続書類を取り寄せたうえ、必要項目を記入して、提出する手間を省くことが可能です。記事「相続手続トータルサポート」をご参照ください。

1-3■ (協議が難航したとき)遺産分割調停申立書の作成

遺産分割協議が難航した場合、司法書士は、遺産分割調停申立書の作成や、調停期日の進め方などをお伝えして、円満な解決を支援します。

記事「遺産分割調停・審判」もご参照ください。

1-4■ (協議が難航したとき)相続に強い弁護士のご紹介

遺産分割協議が難航した場合であって、次のときは、弁護士をご紹介いたします。

- 調停前に示談折衝が有効だと思われるとき:司法書士は弁護士と異なり、遺産分割協議であなたの代理人となることができません。相手方が相当な無理を言っている場合において、然るべき弁護士から通知などを行なうことで解決が見込まれるときには、弁護士をご紹介します。

- 遺産分割の前提問題、遺産分割の付随問題があるとき:これらは地方裁判所で訴訟によって解決する必要がありますので、弁護士をご紹介します。

1-5■ 相続に強い他士業専門家のご紹介(弁護士、税理士等)

- 弁護士:遺産分割協議で揉めている場合または揉めそうな場合には、速やかに「相続に強い弁護士」をご紹介します。現在、専門家の業界は、細かく分野ごとに専門特化して高度なサービスが提供されています。弁護士も、企業法務、倒産、交通事故、離婚など細かく分かれています。「相続に強い」弁護士である必要がございます。法律事務所(弁護士事務所)のホームページでいくら「相続に強い」とうたっていても、あくまで宣伝、自薦です。信頼できる弁護士の中には、ホームページすら持っておらず、紹介案件のみを取り扱っている先生もおられます。

- 税理士:相続税がかかる場合またはかかりそうな場合には、速やかに「相続税申告に強い税理士」をご紹介します。

- 不動産鑑定士:遺産である不動産の価格について協議が整わないときに、ご要望によりご紹介します。

- 社会保険労務士:相続手続きで複雑な年金等の手続きが発生するとき、ご要望によりご紹介します。

- 行政書士:相続財産に自動車があるとき、ご要望によりご紹介します。

- ファイナンシャルプランナー:次の相続税対策が必要なとき、ご要望によりご紹介します。

1-6■ 確実な相続登記の実行

遺産分割協議が成立した場合はもちろん、遺産分割調停や審判になった場合であっても、十分な事前調整(あなた、弁護士、法務局と)をすることによって、確実、スムーズに相続登記を実行します。

1-7■ 相続した不動産の売却手配

相続する不動産を売却する際に、司法書士に売却のサポートをご依頼されることも多いです。

不動産を相続した方にお悩みを伺うと、ほとんどが次のようなお悩みです。

- 相続した不動産をいつ売るべきか分からない。

- 不動産のままでは、複数の相続人で分けにくい。

- 安くで買い叩かれていないだろうか?

- 売るまでに掛かる管理費、税金、公共料金の支払が面倒だ。

記事「相続不動産売却サポート」もご参照ください。

2■ 遺産分割協議の事前準備もお手伝い

2-1■ あなたの相続手続での必要手続きをお知らせ

- 相続手続には、多数の論点と、手続きがあります。

- 一般の方が、これらを区別して、必要な手続きだけを、漏らすことなく行なうことは困難です。

- 相続の専門家である司法書士にご相談いただくことで、あなたのストレスは大きく軽減できます。

2-2■ 戸籍収集、相続人確定、法定相続情報一覧図の作成

- まず、戸籍の収集については令和6年3月1日から始まった「戸籍広域交付制度」の利用をオススメしています。令和7年2月現在、司法書士などの専門家は、戸籍広域交付制度を使えませんので、ご本人が戸籍広域交付制度を利用された方が、早く戸籍が集まるためです。もっとも市町村役場では「戸籍謄本の漏れ」もありますので、不足分は司法書士が職権で取得いたします(それだけ戸籍謄本を読むのは難しいのです。)。記事「戸籍の広域交付制度とその盲点」もご参照ください。

- 次に、司法書士が、戸籍謄本を読み込み、相続人を確定します。

- さらに、司法書士が、どこに提出してもや法定相続情報一覧図を作成します。記事「法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。」もご参照ください。

2-3■ 相続財産の調査、確定、遺産目録の作成

- 司法書士が相続財産の調査や確定を行ないます。

- 調査には、財産の種類ごとに問い合わせ先や添付書類が異なりますので、これらを調べたり、揃える手間を軽減します。

- あなたからのご依頼に応じ、または相手方相続人の依頼があったときには、「相続財産一覧表」「遺産目録」を作成しますので、遺産分割協議の参考になさってください。

3■ 家庭裁判所手続

3-1■ 相続放棄申述申立書の作成・提出

相続人は、相続開始とご自身が相続人であることを知ってから3か月以内に相続を承認するか、放棄するか決め、放棄する場合には、家庭裁判所に対して相続放棄申述をする必要があります。

下記記事もご参照ください。

3-2■ 相続の承認・放棄期間の伸長申立書の作成・提出

相続を放棄するか承認するかを考える期間(「熟慮期間」といいます。)は3か月しかありません。被相続人に借金があったのかなどを調査する時間としては3か月では不足です。

そこで、3か月を延長する申立をすることができます。

- 記事「相続の承認・放棄の期間の伸長申立」もご参照ください。

3-3■ 相続放棄申述の有無照会書の作成・提出

他の相続人が「家庭裁判所に対して相続放棄申述をした」と言っている場合においても、他の相続人が相続放棄をしているか否かを確認し、第三者(登記所や銀行)に証明するためには、他の相続人が相続放棄申述をしたことの証明書を取得する必要があります。

司法書士はこの証明書を取得する手続きをお手伝いします。

3-4■ 遺言検認申立書の作成・提出

自筆の遺言書を発見なさった場合には、家庭裁判所に提出して、検認手続きを受ける必要があります。遺言書を隠した場合には、相続人資格がなくなります(「相続欠格」といいます。民法891⑤)ので、注意が必要です。

3-5■ 遺産分割調停申立書・主張書面の作成

相手方相続人が協議に応じてくれない場合、合意が成立しない場合、司法書士は遺産分割調停申立書や、(相手方の主張に対して、こちら側の)主張書面の作成を通じて、あなたを支援します。

司法書士ができないこと

遺産分割協議にあなたの代理人として参加すること。

あなたの代理人となって、遺産分割協議に参加できる資格があるのは弁護士だけです。

会ったことのない相続人がいらっしゃる場合には、まず、気持ちを込めたお手紙をお送りすることをオススメしています。司法書士はその文案であれば作成することが可能です。

成立していない遺産分割協議に立会いすること。

理論上可能ですが、オススメしません。

司法書士が、あなた以外の相続人から質問を受けた場合には、司法書士にはキッチリと説明する責任が生じるからです。司法書士が、余計な話をしたことで、まとまりそうな話がまとまらなくなるのは避けたいのです。

司法書士は、遺産分割協議が成立するまでは、あなただけの味方でありたいのです。

司法書士の報酬・費用

遺産分割協議書の作成に関する費用は次のとおりです。

※ 添付書類を司法書士が代行取得する場合は、別途報酬が発生します。

| 業務の種類 | 司法書士手数料 | 実費 | |

| 遺産分割協議書の作成 | 話し合いでまとまった | 44,000円(税込)~【1】 | 0円 |

| 遺産分割協議書(相続人全員連名)の交付 | お越しいただいた場合 | 0円 | 0円 |

| 郵送の場合 | 3,300円(税込) |

ご依頼者のみへ原案送付:1,040円 ご依頼者のみへ協議書送付:1,040円 |

|

| 遺産分割協議書の個別発送 | 一応、遺産分割協議はまとまっているが、自分で判子を集めるのは面倒なので、各相続人に発送して欲しい | 5,500円(税込)×相続人数 |

意向確認送付:178円×相続人数【4】 協議書送付:1,040円×相続人数 |

【1】遺産分割協議書作成報酬は、不動産1筆×相続人2人の場合を基本報酬とします。

- 相続人が1名様増えるごとに22,000円を加算します。

- 不動産1筆増えるごとに22,000円を加算します。

- 不動産以外の財産の場合、1銀行・1証券会社・借地権ごとに11,000円を加算します。

【2】お客様が司法書士に対して「各相続人に対する遺産分割協議書の個別発送をご要望の場合」においては、仮にお客様から「遺産分割協議の内容は固まっている」とお伺いしていても、「司法書士から遺産分割協議書をいきなり送りつけられた」というトラブルが発生しています。したがって、まずは全相続人に意向を確認する文書を送付いたします。

人気の関連ページ

企業・事業者向けサービス

企業・事業者向けサービス

トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)

トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)

個人向けサービス

個人向けサービス