- 不動産名義変更・不動産登記TOP

- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP

- 相続手続き・遺産整理TOP

- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼

- 相続クイズ50問(間違いだらけのネット情報)

- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」

- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。

- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと

- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧

- 相続手続トータルサポート

- 遺言寄付の受け入れトータルサポート

- 相続は早い者勝ちになりました

- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)

- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!

- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。

- 相続による銀行口座凍結とは?!

- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)

- ▼相続財産の調査(もくじ)▼

- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)

- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索

- 相続で負債・借金がないかの調査方法

- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)

- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)

- 相続生命保険の調査

- ▼相続人の調査(もくじ)▼

- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)

- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別

- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)

- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」

- 相続手続のための戸籍収集

- 戸籍の広域交付制度とその盲点

- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度

- 旧民法(明治民法・応急措置法)による相続

- ▼相続税申告の要否▼

- ▼遺産分割協議(もくじ)▼

- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ

- 遺産分割協議の種類と流れ

- 遺産分割協議成立後、相続人の漏れに気付いた場合の対応方法[グループ会員限定]

- 遺産分割協議の期間制限

- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。

- 相続分の譲渡・相続分の放棄

- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」

- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る

- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)

- 配偶者居住権の法的性質

- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)

- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼

- 不動産の相続手続(相続登記)

- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!

- 相続不動産売却サポート

- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件

- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)

- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】

- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報

- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行

- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続

- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】

- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行

- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼

- 銀行預金・郵便貯金の相続手続

- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続

- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行

- ゴルフ会員権の相続手続

- デジタル遺産の相続手続

- 未支給年金の相続手続

- 自動車の相続手続

- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼

- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応

- 他人への貸付金(貸主)の相続手続

- 借金の相続手続

- NHK未払い受信料の相続手続

- 相続承認・放棄の期間伸長の申立

- 相続放棄(申述)の意味と申立手続

- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?

- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!

- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ

- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続

- 遺贈の放棄|遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。

- 限定承認の意味と方法

- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼

- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)

- 遺言検認申立

- 遺言執行者選任申立

- 遺言解釈・遺言執行

- 遺言解釈(受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき)

- 遺言解釈(負担付遺贈か条件付遺贈か)

- 遺言解釈(負担付遺贈を受遺者が放棄した場合)

- 遺言解釈(負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないとき)

- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)

- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)[グループ会員限定記事]

- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼

- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)

- 日本在住外国人の相続手続(各国の相続法)

- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)

- 不在者財産管理人選任申立

- 失踪宣告申立

- (民法952条の)相続財産清算人選任申立

- 相続財産法人への登記名義人氏名変更登記

- 特別縁故者からの相続財産の分与請求

- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~

- 相続・遺産分割のトラブル解決

- 契約書作成・精査

- 外国人の帰化

遺言書の存在を知らずに遺産分割協議をした場合、手元にある遺言に基づいて遺言執行したのに、もう一通別の遺言が遭った場合、面倒なことになります。

遺言書の種類は何種類もあり、それぞれ、探し方が違います。

この記事では、①遺言書を探すべき理由、②遺言書の種類ごとの探し方を解説しています。

| もくじ | |

|

〔凡例〕この記事では、下記のとおり略記します。

- 保管法:法務局における遺言書の保管等に関する法律

- 保管政令:法務局における遺言書の保管等に関する政令 (令和元年政令第178号)令和4年4月1日施行

- 保管省令:法務局における遺言書の保管等に関する省令 (令和二年法務省令第33号)令和7年3月24日施行

- 保管手数料令:法務局における遺言書の保管等に関する法律関係手数料令 (令和二年政令第55号)令和2年7月10日施行

- 公証法:公証人法

- 公証規則:公証人法施行規則

- 公証手数料令:公証人手数料令(旧・公用人手数料規則)

- 公証手数料省令:公証人手数料令第二十五条の横書の証書の様式及び証書の枚数の計算方法を定める省令

遺言書探しが必要な理由

遺言が存在しているにも関わらず、遺言に反する遺産分割協議を行っても、遺産分割協議は無効になってしまいます(民法1013条2項など)。したがって、遺産分割協議をする前に遺言書を探す必要があります。

近年では遺言をされる方が、増えています。それに伴い、遺言の書き換えも増えています。

遺言が2通以上あるときは、後に書かれた遺言が優先します。すなわち「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみな」されます(民法1023条)。したがって、遺言書を持っている相続人の方であっても、遺言が書き換えられていないか遺言書を探す必要があります。

遺言の種類

遺言の種類には、普通の方式のものでも4種類あります。

そして、種類ごとに探し方も異なります。

まず、下表で代表的な遺言をご確認ください。なお、普通方式の遺言には「秘密証書遺言」もありますが、ほとんど利用されていませんので、説明を省略しています。

| 公正証書遺言 |

自筆証書遺言 (法務局保管) |

自筆証書遺言 (法務局保管以外) |

||

|

作 成 時 |

根拠条文 |

|

|

|

| 作成方法 |

公証人が作成(遺言者は公証人に口授) |

全文・日付・署名を遺言者が自筆で作成 |

全文・日付・署名を遺言者が自筆で作成 | |

| 作成時証人 | 証人2人以上必要 |

不要 |

不要 | |

| 作成費用 |

公証人報酬(遺産額に応じる) (関与専門家報酬) |

法務局実費(1万円以内) (関与専門家報酬) |

ゼロ円 (関与専門家報酬) |

|

| 作成時支援 |

公証人の支援 (関与専門家の支援) |

法務局が形式要件を支援 (関与専門家の支援) |

なし(自己責任) (関与専門家の支援) |

|

| 文字が書けない場合 |

可能(公証人が署名も代筆可能) |

不可(全文直筆) |

不可(全文直筆) |

|

| 緊急時作成 |

不可(予約が必要) |

即日可能(窓口へ出頭可能な場合) |

即日作成可能 |

|

| 複雑な内容 |

可能(公証人以外に専門家に依頼すればベスト) |

不可 |

不可 |

|

|

保 管 中 |

保管場所 | 公証役場(原本) | 法務局(原本+画像データ) | 自宅など |

| 偽造・紛失等リスク | なし(公証役場保管) | なし(法務局保管) | あり(自宅保管の場合) | |

|

相 続 開 始 後 |

相続人等への通知 | なし(相続人から公証役場に照会) | (遺言者が)作成時に指定した者に通知がいく。 | なし |

| 家裁への検認申立 | 不要(民法1004) |

不要(保管法11) |

必要(民法1004) | |

| 相続開始後の手続 | ①遺言者死亡戸籍のみ取得、②遺言執行者がいれば、即日執行可能 |

①出生から死亡までの戸籍収集、②遺言書情報証明書の交付請求(①を提出)後、執行できる(即日執行不可)。 |

①出生から死亡までの戸籍収集、②家庭裁判所への検認申立(①を提出)、③検認期日が終わらないと執行できない(執行開始に時間がかかる)。 | |

| 無効になるリスク | 低い |

公正証書遺言より高く、 自筆証書遺言より低い。 |

高い |

探すことができる遺言の種類

結論から申し上げますと、上記3種類いずれの遺言であっても、探すことはできます。

- 公正証書遺言は、存在していれば確実に見つけ出せます。また、存在していなければ存在していないことを公証人が証明してくれます。

- 法務局保管自筆証書遺言も、存在していれば確実に見つけ出せます。また、存在していなければ存在していないことを法務局が証明してくれます。

- 自筆証書遺言(法務局保管以外)は、存在していても見つけられない場合があります。また、存在していないことを証明することは不可能です。

公正証書遺言の探索

1989(平成元)年以降に作成された公正証書遺言を検索することができます。

全国どこの公証役場で作成されたものであっても、最寄りの公証役場で、検索することが可能です。

公正証書遺言の探索ができる人

- 遺言者の相続人

- 遺言執行者

- その他利害関係人(公証人法42、43)

いずれも遺言者の死後に限られます。

相続人(又はその代理人)から行う探索の方法

例えば、相続人から委任を受けた司法書士が行う場合は、次の通りです(公証人法42~45)。

- (郵送は不可)予約必要

- 被相続人の氏名の読み方(フリガナ)を必ず聞かれますので、確認してから訪問。

必要書類(相続人の代理人である司法書士【本職】が出頭する場合)

- 遺言者の除籍謄本(原本)

- 遺言者の相続人であることを証明できる戸籍謄本等

- 相続人から司法書士を代理人に選任した旨の委任状

- 相続人の印鑑証明書

- 職印証明書(原本)

- 代理人(である司法書士)のマイナンバーカード又は運転免許証(原本)

- 司法書士会員証(原本)

- 検索手数料は無料

- (他の公正証書遺言があった場合、その謄本の受領のために)司法書士の認印

- (他の公正証書遺言があった場合、その謄本の受領のために)謄本発行手数料

必要書類(相続人の代理人である司法書士【補助者】が出頭する場合)

- 遺言者の除籍謄本(原本)

- 遺言者の相続人であることを証明できる戸籍謄本等

- 相続人から司法書士を代理人に選任した旨の委任状

- 相続人の印鑑証明書

- 相続人代理人(司法書士)の個人の実印を押印した委任状

- 相続人代理人(司法書士)の個人の印鑑証明書(原本)

-

代理人(である司法書士)のマイナンバーカード又は運転免許証(原本) - 補助者の本人確認証明書(原本)

- 検索手数料は無料

- (他の公正証書遺言があった場合、その謄本の受領のために)補助者の職印

- (他の公正証書遺言があった場合、その謄本の受領のために)謄本発行手数料

検索結果

- 公正証書遺言が他に無かった場合でも、なかった旨の証明書(無料。正式名称は「遺言検索紹介結果通知書」)を取得すること。

- 公正証書遺言が他に有った場合には、認印、謄本発行手数料が必要。

遺言執行者から行う探索の方法

例えば、遺言執行者に指定された司法書士から行う場合は、次の通りです。

- (郵送は不可)予約必要

- 被相続人の氏名の読み方(フリガナ)を必ず聞かれますので、確認してから訪問。

必要書類(遺言執行者本人が出頭する場合)

- 遺言者の除籍謄本(原本)

- 自己が遺言執行者に指定された旨の記載がある公正証書遺言(原本)

- 職印証明書(原本)

- 遺言執行者(である司法書士)のマイナンバーカード又は運転免許証(原本)

- 司法書士会員証(原本)

- 検索手数料は無料

- (他の公正証書遺言があった場合、その謄本の受領のために)司法書士の認印

- (他の公正証書遺言があった場合、その謄本の受領のために)謄本発行手数料

必要書類(遺言執行者の補助者が出頭する場合)

- 遺言者の除籍謄本(原本)

- 自己が遺言執行者に指定された旨の記載がある公正証書遺言(原本)

-

遺言執行者(である司法書士)のマイナンバーカード又は運転免許証(原本) - 遺言執行者個人の実印を押印した委任状

- 遺言執行者個人の印鑑証明書(原本)

- 補助者の本人確認証明書(原本)

- 検索手数料は無料

- (他の公正証書遺言があった場合、その謄本の受領のために)補助者の認印

- (他の公正証書遺言があった場合、その謄本の受領のために)謄本発行手数料

検索結果

- 公正証書遺言が他に無かった場合でも、なかった旨の証明書(無料。正式名称は「遺言検索紹介結果通知書」)を取得すること。

- 公正証書遺言が他に有った場合には、認印、謄本発行手数料が必要。

法務局保管の自筆証書遺言の探索

法務局保管が自筆証書遺言を保管しているか否かの確認方法は、次の2通りあります。

法務局が遺言を保管しているか確認【遺言書保管事実証明書】

確認できる人

- 遺言者が死亡している場合に限ります。

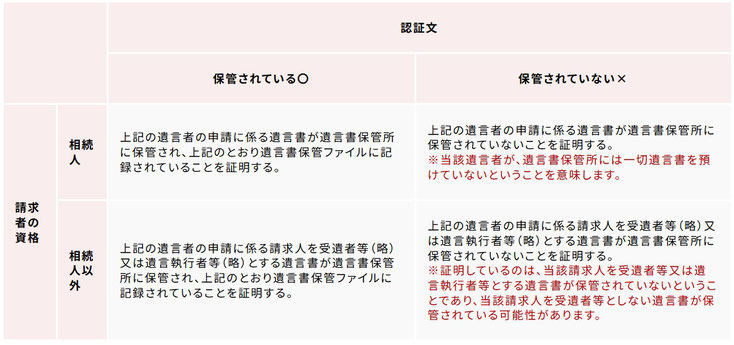

- 誰でも(何人も)行なうことができます(保管法10)が、誰が交付請求するかによって、回答内容が異なります。その証拠に、遺言書保管事実証明書の末尾に記載される遺言書保管官による認証文言は、誰が請求したかによって異なります。

- 遺言執行者からも探索できますが「当該遺言執行者が遺言中に記載されている遺言のみ」が検出されるため、遺言執行者からの探索は無意味です。相続人本人が、直接、照会を行う必要があります。相続人からの委任を受けて、遺言執行者が任意代理人として探索(照会)することもできません(250410神戸地方法務局照会)。

| 保管法第10条(遺言書保管事実証明書の交付) | |

|

|

法務局が保管する遺言内容を確認【遺言書情報証明書】

遺言者が死亡している場合に限ります(保管法9Ⅰ柱書の括弧内)。

相続人ご本人、受遺者ご本人など下表に記載したご本人のみ、確認できます(保管法9Ⅰ)。

任意代理人による請求は、認められません(保管法9Ⅳ→保管省令36①)。

結果も、ご本人の手元に届きます。

【遺言書情報の開示を求めることができる方】

|

|

|

など |

|

など |

2種類の証明書の違い【まとめ】

| 遺言書保管事実証明書 | 遺言書情報証明書 | |

| 利用目的 |

遺言書が存在するかどうかを調べたい場合 |

遺言書内容を確認し、相続手続に利用したい場合 |

| 記載内容 |

遺言書が保管されているか否か (請求者と遺言者の関係によって文言が異なる)【1】 |

遺言者の氏名・出生年月日・住所・本籍等+遺言書画像(目録含む) 【1】 |

| 証明内容 |

法務局に遺言書が保管されている「事実」の有無のみを証明 |

保管されている遺言書の「内容」(画像情報付き)を証明 |

| 内容確認の可否 |

遺言書の内容は確認できない

|

遺言書の内容を確認できる |

| 請求できる人 |

誰でも(ただし、身分によって回答結果が異なる。) |

相続人、受遺者【2】など一定の身分のある方のみ |

| 請求できる時期 |

遺言者の死亡後 |

遺言者の死亡後 |

|

請求時の 提出書類 |

遺言者について:死亡記載のある戸籍謄本 | 遺言者について:出生から死亡までの全戸籍謄本等【3】 |

請求者について:

|

請求者について:

|

|

|

請求時の 手数料 |

1通につき800円 (保管法12Ⅰ③→保管手数料令1④) |

1通につき1400円 (保管法12Ⅰ③→保管手数料令1③) |

| 相続手続きへの利用 | 利用できない(遺言内容は分からないため) | 検認手続きなく(保管法11)、相続手続きに利用できる。 |

| 他の相続人への通知 | 通知されない。 | 証明書交付時に他の相続人へ通知される(保管法9Ⅴ)。 |

【1】記載事項の詳細は、次のとおりです。

| 遺言書保管事実証明書 | 遺言書情報証明書 | |

| 記載事項 | 関係遺言書の保管の有無(保管法10) | |

|

× |

遺言書の画像情報 (保管法9→保管法7Ⅱ①) |

|

|

遺言書に記載されている作成の年月日 (保管法10→7Ⅱ②に掲げる事項のうち4Ⅳ①に係る部分) |

遺言書に記載されている作成の年月日 (保管法9→7Ⅱ②→4Ⅳ①) |

|

|

× |

遺言者の氏名、出生の年月日、住所及び本籍。外国人にあっては、国籍。 (保管法9→7Ⅱ②→4Ⅳ②) |

|

| × |

イ 受遺者の住所氏名(名称) ロ 遺言執行者の住所氏名(名称) (保管法9→7Ⅱ②→4Ⅳ③) |

|

|

× |

遺言書の保管を開始した年月日(保管法9→7Ⅱ③) | |

|

遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号(保管法10→7Ⅱ④) |

遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号(保管法9→7Ⅱ④) |

【2】受遺者とは(相続人でなくても)遺言によって遺産をもらえる人(または法人)のことです。

【3】遺言書情報証明書の提出書類が多い理由

遺言書情報証明書の交付請求を行った場合、法務局は、全相続人に対して「法務局であなたの関係している遺言を保管していますよ」という通知を行ないます(関係遺言書保管通知。保管法9Ⅴ)。

このため、遺言書情報証明書の交付請求を行う方は、法務局に対して「遺言者の相続人が誰と誰であって他に存在しないこと」を証明するため被相続人の出生から死亡までの全戸籍謄本等を提出する必要があるのです。

自筆証書遺言(法務局保管以外)の探索

自筆証書遺言(法務局保管以外)の場合には、確実に見つけ出す方法はありません。

ご本人が「私に何かあったときには、必ず○○さんに連絡するように」とおっしゃっていた場合には、○○さんが預かってくれている可能性があります。

他には、思いつく場所をひたすら探すしかあません。

次のような場所を探してみてください。

- ご自宅:仏壇、ご本人専用の箪笥や引き出しの中

- 銀行の貸金庫:遺言書の保管場所としては不適切ですが、貸金庫に預けている方もいらっしゃいます。

- 懇意にしている専門家士業の事務所

- 銀行や信託銀行

人気の関連ページ

企業・事業者向けサービス

企業・事業者向けサービス

トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)

トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)

個人向けサービス

個人向けサービス