- 不動産名義変更・不動産登記TOP

- 終活(成年後見・家族信託・遺言)TOP

- 相続手続き・遺産整理TOP

- ▼知ってお得な相続知識(もくじ)▼

- 相続クイズ50問(間違いだらけのネット情報)

- 自分で相続登記手続をした方に聞きました「相続手続で苦労した理由!ベスト10」

- 相続に関与しようとする民間資格や民間団体にご注意ください。

- 最期の時が近づいたとき(葬儀前に)ご家族が確認・準備するべきこと

- 相続開始直後(葬儀後すぐ)に行なうべき手続一覧

- 相続手続トータルサポート

- 遺言寄付の受け入れトータルサポート

- 相続は早い者勝ちになりました

- 相続登記・遺贈登記の特急申請(グループ会員限定記事)

- 銀行・信託銀行の相続手続は、本当に「質の悪いブランド品」なのか?!士業の相続手続と徹底比較!

- 法定相続情報~ややこしい戸籍を読むのは司法書士が一回で十分です。銀行預金の相続手続前に司法書士にご依頼ください。

- 相続による銀行口座凍結とは?!

- 銀行預金の仮払制度(遺産分割前の預金払戻し制度)

- ▼相続財産の調査(もくじ)▼

- 相続によって引き継ぐ財産・引き継がない財産(相続の対象財産)

- 行方不明の相続預金・相続貯金の探索

- 相続で負債・借金がないかの調査方法

- 被相続人の遺品の中から、相続人や第三者名義の通帳が出てきた場合どうすれば良いのか?(いわゆる名義預金の問題)

- 相続登記や遺言の際に欠かせない不動産の近隣地調査(名寄せ)

- 相続生命保険の調査

- ▼相続人の調査(もくじ)▼

- 相続人は誰か❶基本編(法定相続人・法定相続分)

- 相続人は誰か❷数次相続・再転相続・代襲相続の区別

- 子が親より(妻が夫より)①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき、③死亡の先後が分からないときの相続(同時存在の原則、同時死亡の推定)

- 義父母の遺産を受け取る「特別寄与料制度」

- 相続手続のための戸籍収集

- 戸籍の広域交付制度とその盲点

- あなたの戸籍謄本(住民票)が取得されましたとの通知を受けた方へ:本人通知制度

- 旧民法(明治民法・応急措置法)による相続

- ▼相続税申告の要否▼

- ▼遺産分割協議(もくじ)▼

- 遺産分割協議書の基礎知識、作成の流れ

- 遺産分割協議の種類と流れ

- 遺産分割協議成立後、相続人の漏れに気付いた場合の対応方法[グループ会員限定]

- 遺産分割協議の期間制限

- 一次相続の遺産分割協議では、二次相続のことも考えましょう。

- 相続分の譲渡・相続分の放棄

- 平成13年6月までに相続開始又は代襲原因発生の場合は注意「非嫡出子の法定相続分」

- 特別受益証明書(相続分ないことの証明書)による相続登記が流行した理由、消滅した理由から、特別受益証明書の可能性を探る

- 配偶者居住権(2020.4.1以降開始相続)

- 配偶者居住権の法的性質

- 配偶者短期居住権(2020.4.1以降開始相続)

- ▼不動産の相続手続(もくじ)▼

- 不動産の相続手続(相続登記)

- 相続登記後、売却する不動産は誰名義で相続登記したら良いですか?!

- 相続不動産売却サポート

- 何代も前の相続で、途中の相続登記を省略できる場合~数次相続で中間省略登記が認められる条件

- 相続分譲渡しても(中間省略して)一発で相続登記するための条件

- 相続登記に上申書が必要な場合(戸籍不足の相続登記)

- 進まない相続登記(協力しない相続人がいる場合、相続人が何十人もいる場合)の対応【調停や判決による相続登記】

- 長期相続登記未了の通知を受けた方へ/法定相続人情報

- 相続登記義務化:令和6(2024)年4月1日施行

- 相続登記義務を免れるための「相続人申告登記」の意味と申請手続

- 所有者不明土地問題を解消するための法改正と施行時期【一覧】

- 相続した土地を国に引き取って貰う制度『相続土地国庫帰属法』令和5(2023)年4月27日施行

- ▼不動産以外の相続手続(もくじ)▼

- 銀行預金・郵便貯金の相続手続

- 上場株式・非上場株式(株券)の相続手続

- 生命保険の相続手続・税金・遺言執行

- ゴルフ会員権の相続手続

- デジタル遺産の相続手続

- 未支給年金の相続手続

- 自動車の相続手続

- ▼借金貸付金の相続手続(もくじ)▼

- 他人への貸付金(借主)に相続が発生したときの債権者の対応

- 他人への貸付金(貸主)の相続手続

- 借金の相続手続

- NHK未払い受信料の相続手続

- 相続承認・放棄の期間伸長の申立

- 相続放棄(申述)の意味と申立手続

- 相続放棄(申述)できなくなる法定単純承認とは?

- 法定単純承認となることなく、遺品を処分することは可能か?!

- 相続放棄(申述)をしても免れないことがある?!固定資産税・都市計画税のハナシ

- 相続放棄(申述)と数次相続・代襲相続

- 遺贈の放棄|遺言で受けた贈与(遺贈)を放棄する方法は、遺言の書き方によって異なります。

- 限定承認の意味と方法

- ▼遺言があるときの相続(もくじ)▼

- 遺言書を探す方法(公正証書遺言、法務局保管自筆証書遺言の探索)

- 遺言検認申立

- 遺言執行者選任申立

- 遺言解釈・遺言執行

- 遺言解釈(受遺者や受益相続人が遺言者よりも①先に死亡したとき、②同時に死亡したとき)

- 遺言解釈(負担付遺贈か条件付遺贈か)

- 遺言解釈(負担付遺贈を受遺者が放棄した場合)

- 遺言解釈(負担付遺贈の受遺者が負担を履行しないとき)

- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)

- 遺言執行(執行対象に動産がある場合)[グループ会員限定記事]

- ▼相続に関する他の手続(もくじ)▼

- 外国(海外)在住日本人の相続手続・相続放棄手続とその必要書類(在留証明・署名証明・法定相続情報・日本公証役場)

- 日本在住外国人の相続手続(各国の相続法)

- 特別代理人選任申立(未成年者がいる場合の遺産分割協議)

- 不在者財産管理人選任申立

- 失踪宣告申立

- (民法952条の)相続財産清算人選任申立

- 相続財産法人への登記名義人氏名変更登記

- 特別縁故者からの相続財産の分与請求

- 他の共有者が死亡したとき、どうすれば良いのか?!~共有者の相続人への共有物分割請求~

- 相続・遺産分割のトラブル解決

- 契約書作成・精査

- 外国人の帰化

司法書士が理解しておくべき「相続分譲渡」について解説

- この記事は、司法書士向け記事です。

- このページを理解すると「相続分譲渡があった場合でも、最少回数で相続登記を行う」ことが可能になります。

遡及効がある場合には、相続登記手続きは、簡便に行うことが可能です。

- 「遺産分割協議が成立」した場合、相続開始の時に遡ってその効力を生じます(民909本文)。

- 「相続放棄申述」した者は、その相続に関し、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民939)。

- 「相続欠格者」は、初めから相続人となることができません(民891)。

- 「相続人から廃除された者」は、被相続人の死亡の時に遡ってその効力を生じます(民893後段)

一方、「相続分の譲渡」には、遡及効がないとするのが、登記実務です。

「相続分の譲渡」には、遡及効がないことを理解せずに利用すると、最終的に一人の名義にするために、複数回の登記を行う必要があります。複数回の登記を行うと、費用も余分にかかります。

この記事では「相続分の譲渡」を利用した場合でも、最少回数の登記で完了させる方法を解説しています(司法書士向けの記事です。)。

| もくじ | |

|

相続分譲渡と遺産分割協議との違い

| 相続分の譲渡 | 遺産分割協議 | |

| 体裁 |

二者間の契約。他の相続人の意向は関係ない。 相続分譲渡証書への実印押印+印鑑証明書 |

相続人全員で合意する必要あり。 遺産分割協議書への実印押印+印鑑証明書 |

| 遡及効 | 遡及効なし | 遡及効あり(遺産分割協議成立の効果は、相続開始時まで遡ります。民909) |

| 登記 |

(遡及効がないので、原則として)法定相続分で登記した後、譲受人【1】への移転登記を要する。 |

法定相続登記を行なうことなく、遺産分割協議で相続人となった方へ直接移転登記可能。 |

| 時期 | 遺産分割協議前に限ってすることができる(民法905Ⅰ)。 | ー |

【1】相続分譲渡の相手方(譲受人)は、共同相続人以外の者であっても良いとされています。

他の共同相続人は、1か月以内に、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができます(民905)。

相続分の譲渡が行われた場合、相続分譲渡人は右譲渡により遺産分割手続の当事者適格を失ない、相続分譲受人が遺産分割協議に参加できるようになります(大阪高決昭和54年7月6日家月32巻3号96頁・WestlawJapan)

相続分譲渡に対するニーズ

相続分の譲渡は、遡及効がなく、複雑な登記を行う必要があります。

それにも関わらず、次のような場合には、ニーズがあります。

- 相続人が多数で、現時点では全員の合意が揃う可能性が低い場合

- 遺産分割調停を行う場合

もう少し詳しく説明すると、次のようなニーズです。

相続人が多数で、現時点では全員の合意が揃う可能性が低い場合

相続人が10名(ABCDEFGHIJ)いる場合において、B~JはJが相続することに合意しているが、相続人Aだけが協力してくれない。ところが、Aの息子であるaは「親父(Aさん)が亡くなったら協力する」と言ってくれている。

Jには、B~Iからだけでも、先に押印をもらっておきたいというニーズがあります。B~Iが、認知症になる可能性や、(B~Iが亡くなった場合には)更に相続人が増える可能性や、その相続人が協力してくれない可能性などがあるからです。

遺産分割調停を行う場合

相続人が10名(ABCDEFGHIJ)いる場合において、遺産分割協議に応じない相続人がいるときには、遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割調停を申し立てるときには、相手方を少しでも減らしておきたいというニーズがあります。

(遺産分割調停は、相手方相続人の住所地が、管轄する裁判所になります。相続分の譲渡をすると、管轄裁判所が遠方になる可能性があります。)

ニーズがあるからには、司法書士は理解しておく必要があります。

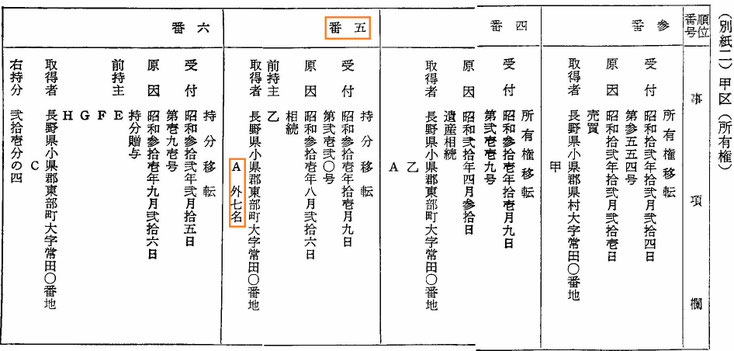

登記先例に現れた相続分譲渡

昭和36年3月7日付2登1第107号長野地方法務局長照会に対する

昭和37年2月8日付民事甲第267号民事局長回答

おそらく「相続分の譲渡」という概念を初めて認めた登記通達です。

法定相続登記が入った後、相続人に贈与しているので(遺産分割共有ではなく物権共有になっており)遺産分割ではないのではないかという法務局からの照会に対して、民事局が「遺産分割で良いんだよ」と回答しています。

民事局は、判断の前提として、法定相続登記後の贈与を「共有持分の贈与」ではなく、「相続分の贈与」と考えていることが分かります。

| 要旨 | |

| 共同相続登記後贈与の登記がなされている場合の遺産分割審判書に基づく登記の登記原因証書等 | |

| ●共同相続登記後相続人1人が他の相続人の所有権の持分の贈与を受け、登記がなされていても、共同相続人間の権利の変動である場合には、遺産分割審判書を登記原因証書として取り扱って差し支えない。 | |

| 照会 | |

|

遺産分割審判書にもとづく登記の登記原因等について 【2468】 別紙(二)及び(三)のとおり登記のされている不動産について別紙(一)のとおり遺産分割の審判がなされたが、当該審判書にもとづく登記の登記原因等につき左記の疑問を生じましたので、差しかかつた事件でもあり至急電信にて何分の御指示をお願いします。 記 一、この遺産分割審判書は遺産分割による登記の登記原因を証する書面となるかについて、左記両説あり、イ説を相当と考えるが疑義がある。 イ、審判書に記載の不動産中、別紙(二)の甲区登記事項の物件は、共同相続登記後共同相続人間ではあるが、すでに持分贈与の登記がなされているので、被相続人の相続財産と看るべきでなく、共有財産であると考えられるから共有物分割である。又、別紙(三)の甲区登記事項の物件は、相続財産であるが審判は共同相続人全員を当事者としていないので、遺産分割の審判と看ることができない。したがつて、この審判書は遺産分割による登記原因を証する書面とならない。 ロ、審判書に記載の不動産中、別紙(二)の甲区登記事項の物件については、共同相続登記後贈与の登記がなされているが共同相続人間の変動であるので依然被相続人の相続財産と看るべきであるから、この審判書は、遺産分割による登記の登記原因を証する書面となるが、別紙(三)の甲区登記事項の物件についてはイ説と同様と看る。 二、もし前号イ説を相当とすると、別紙(二)の甲区登記事項の物件については、この審判書を登記原因を証する書面として、登記原因を共有物分割とする登記は出来ないでしようか。 三、この審判書を登記原因を証する書面とするも、登記申請は、登記手続を命じていないから当事者双方の申請によらなければならない。 |

|

| (別紙1) | |

|

審判

長野県小県郡東部町大字常田○番地 申立人 A 前同所 申立人 B 前同所 相手方 C 前同所 相手方 D 前記当事者間の昭和33年(家)第17号遺産分割審判事件について当裁判所は参与員○○の意見を聴いて下記の通り審判する。 一、本籍肩書地亡甲某の申立人Aに対する遺産並びに同本籍亡乙某の申立人両名及び相手方両名に対する遺産を下記の通り分割する。 (一) 別紙第2目録の物件は申立人Aの所有とする。(三課注別紙目録略) (二) 別紙第3目録の物件は相手方C(持分35/42)及び同D(持分7/42)の共有とする。(三課注別紙目録略) (三) 申立人Bに対し相手方Cをして金123,381円、同Dをして金24,676円の各債務を負担させ、相手方両名は申立人Bに対しこれを速かに支払え。 (四) 相手方両名は申立人Aに対し別紙第2目録の農地、山林及び動産を引渡せ。 <以下省略> |

|

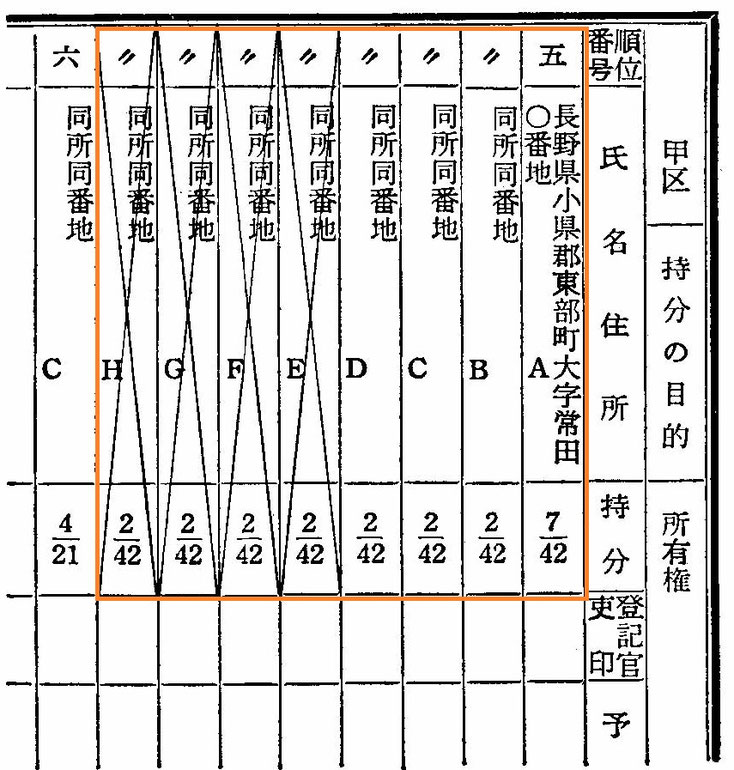

(別紙二)

(別紙二)の続き。「共同人名票」といいます。

(別紙三)省略

| 回答 | |

|

客年3月7日付2登1第107号をもつて問合せのあつた標記の件については、次のとおり考える。

記 一、(ロ)説を相当と考える。 二、(一)により了知されたい。 三、貴見のとおり。 |

|

同順位相続人間での相続分譲渡

同順位相続人間で相続分譲渡した場合(パターン1)

┌──相続人A

(被相続人)X────┼──相続人B

└──相続人C

ABがCへ相続分譲渡した場合、ABCで遺産分割協議した場合の登記手続きは、次のとおり。

| ABがCへ相続分譲渡した場合 | ABCの遺産分割協議でCが相続した場合 |

| || | || |

| 相続分の譲渡 | 遺産分割協議 |

<本来行うべき登記>

|

のみをすれば良い。 |

|

<登記先例により認められた中間省略>

のみをすれば良い。 (昭和59年10月15日民三5195回答) |

| 昭和59年10月15日民三5195回答 | |

|

見出し:相続分譲渡による相続登記の可否 |

|

|

要旨:共同相続人A・B・C・DのうちA・B・Cがその相続分をDに譲渡した場合は、被相続人名義の不動産につき、A・B・Cの印鑑証明書付相続分譲渡証書を添付して、Dから、D1人を相続人とする相続登記を申請することができる |

|

同順位相続人間で相続分譲渡した場合(パターン2)

┌──相続人A

(被相続人)X────┼──相続人B

└──相続人C

AのみがCへ相続分譲渡した場合、ABCの遺産分割協議で1/3B、2/3Cとなった場合の登記手続きは、次のとおり。

| AのみがCへ相続分譲渡した場合 | 遺産分割協議で1/3B、2/3Cが相続した場合 |

| || | || |

| 相続分の譲渡 | 遺産分割協議 |

<本来行うべき登記>

|

のみをすれば良い。 |

|

<登記先例により認められた中間省略>

のみをすれば良い。 (昭和59年10月15日民三5196回答) |

| 昭和59年10月15日民三5196回答 | |

|

見出し:相続分譲渡による相続登記の可否 |

|

|

要旨:被相続人Aの共同相続人B・C・D・E・F(法定相続分各5分の1)のうち、C・D・Eがその相続分をBに譲渡した場合には、被相続人名義の不動産につき、B持分5分の4、F持分5分の1とする相続登記をすることができる |

|

同順位相続人間で相続分譲渡後、遺産分割協議した場合

┌──相続人A

(被相続人)X────┼──相続人B

└──相続人C

AのみがCへ相続分譲渡し、その後BC間で遺産分割協議しCが相続した場合の登記手続きは、次のとおり。

<本来行うべき登記>

|

|

<登記先例により認められた中間省略>

のみをすれば良い。 (昭和40年12月7日民事甲3320回答) |

| 昭和40年12月7日民事甲3320回答 | |

|

見出し:相続分を譲渡する旨の記載のある遺産分割調停調書を添付して申請された相続登記の取扱い |

|

|

要旨:家事調停による遺産分割協議が成立し、その協議書中に子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡する」旨の意思表示をしているときは、譲渡者の持分を均等に他の相続人に配分し、被相続人名義の不動産について譲渡者を除いた相続人に、直接相続を原因とした所有権移転登記をして差し支えない〔持分については昭和55年5月17日法律第51号「民法及び家事審判法の一部を改正する法律」によって変更された。〕 |

|

| 昭和40年9月27日付日記登第255号津地方法務局長照会 | |

|

相続分譲渡に関する調停調書を添付してなされた相続による所有権移転登記申請の取扱いについて 【3308】 当管内松阪支局長より、別紙遺産分割調停調書を添付し、持分妻(ミツエ)1/3、子(守正、容子、富子)各2/9の割合で申請された相続による所有権移転登記の受否につき左記疑義があるため指示を求められましたところ、当職としては、 (1) さしつかえない (2) (ロ)説による と考えますが、調停調書の表現が相当でないと思料される点もあり決しかねますので何分の御指示をお願いします。 (注) ミツエは被相続人の配偶者、他は子である旨については申請書に添付されている戸籍謄本により明らかである。 記 (1) 行江の相続分を含め、行江を除く他の共同相続人に直ちに相続による所有権移転登記をしてさしつかえないか。 (2) 本調停調書による所有権移転があつた結果取得する各共同相続人の持分は、 (イ) 妻2/5子各1/5(行江の相続分を他の相続人の相続分の割合で帰属させる) (ロ) 妻3/8子各5/24(行江の相続分を平等に帰属させる) (ハ) 妻1/3子各2/9(申請書のとおり) (ニ) 妻1/4子各1/4(調停により各相続分は平等となる) (ホ) 調書に各人に譲渡された割合が記載されていないから持分は不明 のいずれに解するか。 |

|

|

別紙 調書(遺産分割調停事件)抄 調停条項 本件遺産分割調停事件において、被相続人北村恵一所有にかかる遺産の範囲を別紙目録(省略)記載のとおり合意のうえ、次のとおり分割した。 1、申立人中山行江は被相続人名義の別紙物件目録(省略)について有する相続分を、相手方北村ミツエ、同守正、同容子、同富子に譲渡し、同人等の共有であることを認めること。 2 上記対価として、相手方北村ミツエ外3名は申立人に対し金170,000円也の金員を払うこと。(本日、調停委員会の面前で上記金員の授受を完了した。) 3、当事者双方は、今後いかなる名義をもつてするも、互に財産上の請求はしないこと。 4、本件調停費用は各自弁のこと。 |

|

| 昭和40年12月7日付民事甲第3320号民事局長回答 | |

| 昭和40年9月27日付日記登第255号をもつて照会のあつた標記の件については、いずれも貴見のとおりと考える。 | |

数次相続発生後の相続分譲渡

平成3年10月30日第7709号大阪弁護士会会長照会に対する

平成4年3月18日付け法務省民三第1404号民事局第三課長回答

| 弁護士法第23条の2に基づく照会(数次相続人間における相続分譲渡と所有権移転登記手続)について(照会) | |

|

別紙事案において、平成3年10月1日にA、戊及びXが相続分をBに2分の1、Cに2分の1譲渡しました。なお、B及びCの間で遺産分割の協議はされていません。 この場合、昭和59年10月15日付け法務省民三第5195号民事局第三課長回答を前提として、被相続人甲名義の不動産についてA、B、C、戊及びXが共同相続人であるとみなし、印鑑証明書付相続分譲渡証書を添付して、B及びC両名から、両名を相続人とする相続登記はできないのでしょうか。 仮に戊及びXの相続分の譲渡が共同相続人に対する譲渡ではなく、第三者に対する譲渡であるとしても、前記民事局第三課長回答に従えば右登記が可能と思料されますがいかがでしょうか。 |

|

| 回答 | |

|

客年10月30日付け第7709号をもって照会のあった標記の件について、左記のとおり回答します。

記 所問の事案においては、

を順次申請するのが相当であると考えます。 なお、右の3の登記については、B及びCは、持分全部移転登記請求権を代位原因としてXへの移転登記を申請することができるものと考えます(不動産登記法第46条ノ2)。 おって、右の4の登記については、登記権利者及び登記義務者とが共同して申請することを要します(同法第26条第1項)ので、念のため申し添えます。 |

|

平成30年3月16日付け法務省民二第137号法務局民事行政部長(名古屋を除く。)、地方法務局長宛て法務省民事局民事第二課長通知

| 平成30年3月16日民二137通知 | |

| 異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合における所有権の移転の登記の可否について | |

| ●異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合において、登記原因を証する情報として、相続分譲渡証明書及び遺産分割協議書を提供して「平成年月日(A死亡日)D相続、平成年月日(D死亡日)相続」を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は、他に却下事由が存しない限り、登記をすることができる | |

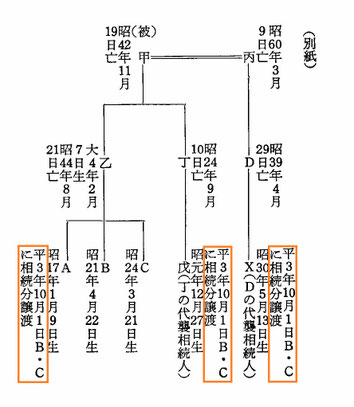

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー下記(通知)から書き起こした相続関係、事実関係は次のとおりです。

時系列も①→②→③③→④で表現しています。

┌──相続人B③EFに相続分譲渡

(被相続人)A①死亡────┼──相続人C③EFに相続分譲渡

└──相続人D②死亡──再転相続人EF④EFで遺産分割協議

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合

における所有権の移転の登記の可否について(通知)

【5684】 標記について、別紙甲号のとおり名古屋法務局民事行政部長から当職宛てに照会があり、別紙乙号のとおり回答しましたので、この旨貴管下登記官に周知方お取り計らい願います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

別紙甲号

不登第52号

平成30年3月9日

法務省民事局民事第二課長 殿

名古屋法務局民事行政部長 前田 幸保

異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合

における所有権の移転の登記の可否について(照会)

甲不動産の所有権の登記名義人Aが死亡し、その相続人B、C及びDによる遺産分割協議が未了のまま、更にDが死亡し、その相続人がE及びFであった場合において、B及びCがE及びFに対してそれぞれの相続分を譲渡した上で、EF間において遺産分割協議をし、Eが単独で甲不動産を取得することとしたとして、Eから、登記原因を証する情報(不動産登記令(平成16年政令第379号)第7条第1項第5号ロただし書、別表22の項添付情報欄)として、当該相続分の譲渡に係る相続分譲渡証明書及び当該遺産分割協議に係る遺産分割協議書を提供して、「平成何年何月何日(Aの死亡の日)D相続、平成何年何月何日(Dの死亡の日)相続」を登記原因として、甲不動産についてAからEへの所有権の移転の登記の申請があったときは、遺産の分割は相続開始の時にさかのぼってその効力を生じ(民法(明治29年法律第89号)第909条)、中間における相続が単独相続であったことになることから、他に却下事由が存在しない限り、当該申請に基づく登記をすることができると考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

別紙乙号

法務省民二第136号

平成30年3月16日

名古屋法務局民事行政部長 殿

法務省民事局民事第二課長

( 公 印 省 略 )

異順位の共同相続人の間で相続分の譲渡がされた後に遺産分割協議が行われた場合

における所有権の移転の登記の可否について(回答)

本月9日付け不登第52号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおり取り扱われて差し支えありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

平成4年回答と平成30年通達との違い

| 平成4年回答 | 平成30年通達 |

|

異順位の相続人への相続分の譲渡が行われた。 (平成30年通達と同じ) |

異順位の相続人への相続分の譲渡が行われた。 (平成4年回答と同じ) |

|

相続分の譲渡後、遺産分割協議が行われず、相続分の譲渡だけで決着している。 ☛相続分の譲渡だけでは、遡及効がない。 |

相続分の譲渡後、遺産分割協議を行っている。 |

|

中間における相続が単独相続であったことに・・・ならない。 |

中間における相続が単独相続であったことに・・・なる。 |

| ▼ | ▼ |

| 最終取得者に直接相続登記をすることはできず、法定相続登記をしたうえ、相続分譲渡をすべて登記する必要が生じる。 | 最終取得者に直接相続登記をすることができる。 |

平成4年回答における「照会」をもう一度ご覧ください。

「なお、B及びCの間で遺産分割の協議はされていません。」と記載されています。

BC間で、最後に遺産分割協議※をしていれば、1回の相続登記で済んだと思われます。

※ 「BCが法定相続分で相続する」内容の遺産分割協議。

相続分譲受人が共同相続人ではない第三者の場合

譲受人が共同相続人ではなく第三者の場合、中間省略することはできません。

①一度、相続人全員への共同相続登記をした上で、②相続分の譲渡を原因とする持分移転登記を申請する必要があります 。

この記事のまとめ

|

人気の関連ページ

参考文献

- 谷口知平(元大阪市立大学教授)・久貴忠彦(大阪大学名誉教授)/編集『新版注釈民法(27)相続⑵相続の効果--896条~959条 補訂版』有斐閣/2013

- 青山修(著)『相続登記申請MEMO』新日本法規/2015・・・相続関係が図表入りで説明されており、分かりやすいです。

企業・事業者向けサービス

企業・事業者向けサービス

トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)

トラブル解決サービス(簡裁訴訟代理、裁判書類作成)

個人向けサービス

個人向けサービス